建設業の採用方法一覧!求人サイトやSNSからリファラル採用まで詳しく解説

建設業の主な採用方法には、「求人サイト(総合型・業界特化型)」「ハローワーク」「SNS活用」「リファラル採用」など幅広くあります。

建設業の採用は年々難しくなっており、「求人を出しても応募が来ない」「やっと採用できてもすぐに辞めてしまう」といった悩みを抱えている企業は少なくありません。

実際に、建設業の有効求人倍率は5.66倍まで高まっており、1人の求職者を5社以上で奪い合う「採用難」の状況が続いています。

しかし、このような建設業においても、適切な採用方法を選び戦略的にアプローチすることで、人材確保は十分に可能です。

本記事では、建設業における採用方法について、メリット・デメリットや成功ポイントなどを解説します。

- 建設業採用が難しい理由

- 建設業で人材が集まらない理由

- 建設業の採用方法10選

- 建設業の採用を成功させるポイント

- 建設業の採用方法についてよくある質問

建設業の採用にお悩みの方々はぜひ参考にしてみてください。

さまざまな採用方法から、自社に合った方法を見つけ、優秀な人材の確保に繋げていきましょう。

建設業の採用が難しい理由

建設業の採用活動が他業界と比べて困難な状況にあることは、データからも明らかです。

ここでは、建設業の採用市場がいかに厳しいかを具体的な数値で見ていきましょう。

- 建設業の有効求人倍率と就業者数の推移

- 建設業就業者の高齢化と若手不足

- 年間実労働時間の長さ

建設業の有効求人倍率と就業者数の推移

厚生労働省の統計によると、建設業の有効求人倍率は5.66倍(2025年7月時点、パートを除く)に達しています。

これは全業種平均の1.19倍と比較すると5倍弱も高く、1人の求職者を5社以上の企業で奪い合っている計算になります。

建設業の中でも、特に深刻な職種が「建設躯体工事従事者」で有効求人倍率は8倍を超えています。

また、就業者数の推移を見ても、状況の深刻さは明らかです。建設業の就業者数は1997年のピーク時(約685万人)から大きく減少し、現在は約477万人です。20年間で約200万人も減少しています。

これらの数字が示すのは、建設業の採用難が一時的なものではなく、長期的な構造問題であるということです。

建設業就業者の高齢化と若手不足

建設業が直面しているもう一つの深刻な課題が、就業者の高齢化です。

日本建設業連合会の調査によると、2024年時点で建設業就業者の約37%が55歳以上となっている一方、29歳以下の若手就業者はわずか約12%に過ぎません。

さらに深刻なのは、この傾向が年々加速していることです。

65歳以上の就業者は2009年には42万人でしたが、2024年には80万人と、15年間で2倍近くにまで増加しています。

したがって、10年後、20年後には建設業界を支えるベテラン技術者が引退していくため、その技術やノウハウを継承する若手人材の確保が急務となっています。

今こそ、若い世代にアピールできる採用戦略が必要と言えるでしょう。

年間実労働時間の長さ

建設業が若手人材から敬遠される大きな要因の一つが、労働時間の長さです。

国土交通省の調査によると、建設業の年間実労働時間は2021年度で1,978時間で、全産業平均と比べて340時間以上も長い水準となっています。

ただし、2024年4月からは「働き方改革」として時間外労働の上限規制が適用され、週休2日制の導入も進んでいます。

実態は改善されつつあるものの、世間からのイメージが追いついていないため、採用活動では「改善された職場環境」を積極的に発信する必要があります。

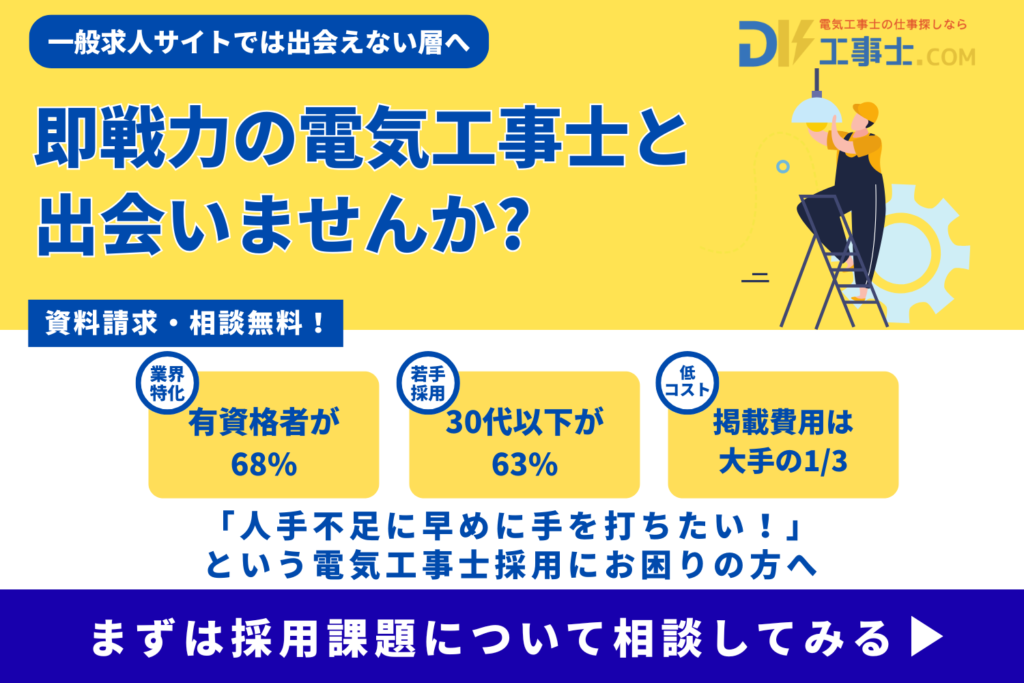

\ 電気工事士の人材をお探しなら業界特化型求人サイトで! /

無料相談や資料請求もできます!!

建設業に人材が集まらない3つの理由

建設業に人材が集まらないのは、人手不足だけではなく構造的な課題もあります。

ここでは、その課題を3つに分けて整理していきましょう。

- 業界全体の「3K」イメージが根強い

- 専門性が高くミスマッチが起こりやすい

- 求人媒体と求職者のニーズが合っていない

業界全体の「3K」イメージが根強い

建設業が若年層から敬遠される最大の理由の1つが、「きつい・汚い・危険」という3Kイメージです。

このイメージは数十年前の建設現場の実態を反映したもので、現在では状況が大きく変わっています。

国土交通省は「新3K(給料・休暇・希望)」の実現を掲げており、実際にICT技術の導入による作業効率化、DX(デジタルトランスフォーメーション)による管理業務の改善、週休2日制の普及、安全対策の強化など、労働環境は着実に改善されています。

しかし、実態が改善されてもイメージが追いついていないのが現状です。特に若い世代はSNSやインターネットから情報を得るため、古いイメージのまま建設業を選択肢から外してしまうケースが少なくありません。

専門性が高くミスマッチが起こりやすい

建設業は「建築」「土木」「設備工事」「電気工事」「内装工事」など、専門分野が細かく分かれています。

それぞれの分野で必要なスキルや資格、仕事内容が大きく異なるにも関わらず、総合型求人サイトでは「建設業」とひとくくりにされる場合が多いため、求職者にとって「自分に合った仕事を見つけにくい」という問題を生んでいます。

応募者が「なんとなく建設業」という曖昧な認識で応募すると、入社後に「思っていた仕事と違う」「必要な資格が自分のものと違う」といったギャップが生まれます。その結果、早期離職に繋がってしまうケースも多く見られます。

求人媒体と求職者のニーズが合っていない

建設業の採用活動でよく使われるハローワークや総合型求人サイトには、1つの大きな課題があります。それは、「建設業を希望する求職者」の割合が低いということです。

ハローワークや総合型求人サイトは幅広い職種を扱うため、建設業以外の職種を探している求職者も多数訪れます。事務職、営業職、サービス業など、さまざまな業界・職種の求人が混在しているため、建設業に特化した求職者は相対的に少なくなります。

その結果、求人を掲載しても「建設業に興味がない求職者」の目に触れる機会が多くなり、応募数が伸びにくいという問題が生じることがあります。また、応募があったとしても、業界理解が浅い求職者が多く、入社後のミスマッチに繋がる可能性もあります。

\ 電気工事士の人材をお探しなら業界特化型求人サイトで! /

無料相談や資料請求もできます!!

建設業の採用方法10選

建設業で使える主要な採用方法を10種類ご紹介します。

各手法のメリット・デメリットをもとに、自社に最適な採用方法を検討してみてください。

■ 建設業の採用方法10選一覧

| 採用方法 | 特徴 | 即効性 | 専門性の高い人材の確保 |

|---|---|---|---|

| 総合型求人サイト | 幅広い層にリーチ可能 | 高い | 低い |

| 業界特化型求人サイト | 業界志望者が集まる | 高い | 高い |

| ハローワーク | 地域密着でコストも削減できる | 中程度 | 低い |

| ダイレクトリクルーティング | 企業から直接アプローチ可能 | 低い | 高い |

| SNS採用 | 若手層へリーチしやすい | 低い | 中程度 |

| 自社ウェブサイト | 企業ブランディングを伝えやすい | 低い | 中程度 |

| リファラル採用 | 従業員からの紹介のため定着率が高い | 中程度 | 高い |

| 工業高校・専門学校との連携 | 新卒や若手が確保できる | 低い | 高い |

| 合同企業説明会・就職フェア | 1日で多くの求職者に出会える | 中程度 | 中程度 |

| 外国人採用 | 人手不足の解消に繋がる | 中程度 | 中程度 |

なお、「職業安定法第三十二条の十一第一項」により、建設業において直接的な現場作業に従事する技能労働者(いわゆる職人)については、「人材紹介」や「人材派遣」といった採用方法を使用できません。この法的制約を理解した上で、適切な採用手法を選択することが重要です。

1. 総合型求人サイト

総合型求人サイトを使った採用方法とは、さまざまな業種・職種の求人を掲載する求人サイトを活用して応募を集める方法です。

総合型求人サイトの例としては、「マイナビ転職」や「リクナビNEXT」などがあります。

総合型求人サイトのメリット・デメリットは下記のとおりです。

■ 総合型求人サイトを使った採用方法のメリット・デメリット

【メリット】

- 登録者数が多く、幅広い層にリーチできる

- 求人サイトの知名度が高く、求職者の信頼を得やすい

- スカウト機能やオプションが充実している

【デメリット】

- 掲載費用が比較的高額な傾向にある(1回の掲載につき約20〜180万円程度)

- 建設業を希望しない求職者の目にも触れるため、マッチング精度が低い

- 他業界の求人も多数掲載されており、埋もれやすい

なお、総合型求人サイトを使った採用方法が向いている企業の特徴は下記のとおりです。

■ 総合型求人サイトを使った採用方法が向いている企業

- 幅広い職種を同時に採用したい企業

- 知名度を活かして多数の応募を集めたい大手企業

- 採用予算に余裕がある企業

総合型求人サイトは、広く募集をかけたい場合には有効ですが、建設業の専門職を採用したい場合は、次に紹介する業界特化型求人サイトを利用するほうが、より絞ったターゲット層に対して募集できるため効率的に採用活動を進めやすいです。

2. 業界特化型求人サイト

業界特化型求人サイトを使った採用方法とは、「建設業」や「電気・設備業界」など、特定業界に特化した求人サイトを活用する方法です。

業界特化型求人サイトの例としては、「工事士.com」などがあります。

業界特化型求人サイトのメリット・デメリットは下記のとおりです。

■ 業界特化型求人サイトを使った採用方法のメリット・デメリット

【メリット】

- 業界に関心を持つ求職者が集まるため、応募の質が高くミスマッチを防ぎやすい

- 業界特化の求人のみが掲載されるため、総合型求人サイトよりもユーザーに見つけてもらいやすい

- 総合型と比較して費用が抑えられる場合が多い

【デメリット】

- 総合型求人サイトと比べてユーザー数は少ない

- 業界特化型サイト自体の知名度が低い場合がある

- サイトによってサービス内容や質にばらつきがある

なお、業界特化型求人サイトを使った採用方法が向いている企業の特徴は下記のとおりです。

■ 業界特化型求人サイトを使った採用方法が向いている企業

- 土木の現場作業員、電気工事士、設備工事士といった専門性の高い職種を採用したい企業

- 業界経験者を優先的に採用したい企業

- 応募の質を重視し、ミスマッチを減らしたい企業

- 総合型求人サイトに掲載すると求人が埋もれてしまうことにお悩みの中小企業

業界特化型求人サイトは、求職者側も「この業界で働きたい」という明確な意思を持って訪れるため、企業側の求めるターゲットに近い人材を採用できたり、採用後の定着率が高かったりといった傾向にあります。

また、業界に絞った求人が掲載されるため、総合型求人サイトのように大手企業の求人の中に埋もれてしまうといったケースも起こりにくいです。

例えば、電気工事や設備業界に特化した求人サイトであれば「工事士.com」がおすすめです。

採用方法を検討されている企業様は、ぜひお気軽にお問合せください。

\電気工事士の人材をお探しなら業界特化型求人サイトで! /

採用課題のご相談だけでもOKです!!

3. ハローワーク

ハローワークは、厚生労働省が運営する公共職業安定所(ハローワーク)を活用する方法です。

求職者は各地のハローワークを訪問し求人を探す方法と、インターネットサービスで探す方法があります。

ハローワークのメリット・デメリットは下記のとおりです。

■ ハローワークを使った採用方法のメリット・デメリット

【メリット】

- 求人掲載が完全無料で、何度でも利用できる

- 地域に密着しており、地元の求職者にアプローチしやすい

- 失業手当を受給中の方など、就職意欲の高い求職者が訪れる

【デメリット】

- 建設業以外の職種を探している求職者も多く、応募の質にばらつきがある

- 求人票のフォーマットが決まっており、企業の魅力を十分にアピールしにくい

- 若手層よりも中高年層の利用者が多い傾向にある

なお、業界特化型求人サイトを使った採用方法が向いている企業の特徴は下記のとおりです。

■ ハローワークを使った採用方法が向いている企業

- 採用コストを極力抑えたい企業

- 地域密着型で地元の人材を採用したい企業

- 未経験者や中高年層の採用も視野に入れている企業

ハローワークは無料で利用できる点が最大の魅力ですが、専門性の高い人材を効率的に集めるには限界があると言えるでしょう。

したがって、ハローワークは他の採用手法と組み合わせて活用するのが効果的です。

4. ダイレクトリクルーティング(スカウト型)

ダイレクトリクルーティングとは、企業側が求職者のプロフィールを検索し、直接スカウトメッセージを送る採用方法です。

ダイレクトリクルーティングの例としては、「ビズリーチ」や「dodaダイレクト」などがあります。

ハローワークのメリット・デメリットは下記のとおりです。

■ ダイレクトリクルーティングを使った採用方法のメリット・デメリット

【メリット】

- 企業側から能動的にアプローチできる

- 経験やスキルを持つ即戦力人材にピンポイントでアプローチ可能

- 転職潜在層(今すぐ転職を考えていない層)にもリーチできる

【デメリット】

- 採用担当者の工数がかかる(スカウト文作成、返信対応など)

- 企業側からのアクションが多いため、ダイレクトリクルーティングに対するノウハウが必要

- 即効性が低く、成果が出るまで時間がかかる

なお、ダイレクトリクルーティングを使った採用方法が向いている企業の特徴は下記のとおりです。

■ ダイレクトリクルーティングを使った採用方法が向いている企業

- 即戦力となる経験者を採用したい企業

- 採用担当者がスカウト業務に時間を割ける企業

- 競合他社にいる優秀な人材を引き抜きたい企業

ダイレクトリクルーティングは、求職者のプロフィールを見た上でアプローチできるため、特に高いスキルを持った即戦力の採用に有効です。

また、これまでの求職者を「待つ」採用から、企業側が求職者に積極的にアプローチする「攻め」の採用が可能になります。

一方で、「攻め」の採用のため、他の採用方法と比べても企業側の業務負担は比較的大きいと言えます。

5. SNS採用(Instagram・TikTokなど)

SNS採用は、SNSを通して自社の魅力や日常を発信し、認知度向上と応募に繋げる方法です。

主なSNSには、「Instagram」「TikTok」「Facebook」「X」などがあります。

SNS採用のメリット・デメリットは下記のとおりです。

■ SNSを使った採用方法のメリット・デメリット

【メリット】

- 運用コストが低く、継続的に情報発信できる

- 若手層へのリーチが得意で、新卒・第二新卒の獲得に有効

- 会社の雰囲気や社員の人柄を視覚的に伝えられる

【デメリット】

- 即効性が低く、応募を増やすまでに時間がかかる

- 定期的な投稿が必要で、担当者の継続的な工数が必要

- 投稿内容によっては炎上リスクがある

なお、SNSを使った採用方法が向いている企業の特徴は下記のとおりです。

■ SNSを使った採用方法が向いている企業

- 若手人材の採用に力を入れたい企業

- 会社の雰囲気や文化をアピールしたい企業

- 中長期的な採用ブランディングを考えている企業

SNS採用は、即効性は低いものの、継続的に取り組むことで企業の認知度と魅力を高められるため、長期的な採用力を強めると同時に、企業ブランディングの構築にも繋がります。

その一方、SNSは効果が出るまでに時間がかかるため、運営を続ける担当者の負担が大きい側面もあります。

6. 自社ウェブサイト

自社のウェブサイトに採用情報ページを設置し、求職者に直接情報を届ける方法もあります。

自社ウェブサイトのメリット・デメリットは下記のとおりです。

■ 自社ウェブサイトを使った採用方法のメリット・デメリット

【メリット】

- 企業の魅力を自由に表現でき、ブランディングに最適

- 求人媒体に支払う掲載費用が不要

- SEO対策により、検索エンジンからの流入も期待できる

【デメリット】

- 制作に初期費用と時間がかかる、定期的な更新も必要

- 自社サイトへの流入を増やす施策(SEO、SNS、広告など)が別途必要

- 即効性が低く、認知度向上まで時間がかかる

なお、自社ウェブサイトを使った採用方法が向いている企業の特徴は下記のとおりです。

■ 自社ウェブサイトを使った採用方法が向いている企業

- 長期的に採用活動を行う企業

- 企業ブランディングに力を入れたい企業

- 自社の理念や文化を丁寧に伝えたい企業

自社ウェブサイトを使った採用方法は、求人サイトなどと異なり、フォーマットが決まっていないため、より自由な求人ページを作成することができます。

その一方、初期制作にあたっては手間と費用が多くかかります。

したがって、自社採用サイトは、他の採用手法と組み合わせるとより効果的です。例えば、求人サイトやSNSで興味を持った求職者が、詳細情報を得るために自社サイトを訪れるという流れを作ることができるでしょう。

7. リファラル採用(紹介採用)

リファラル採用は、既存社員から友人・知人を紹介してもらう採用方法です。

リファラル採用のメリット・デメリットは下記のとおりです。

■ リファラル採用を使った採用方法のメリット・デメリット

【メリット】

- 採用コストを大幅に削減できる(インセンティブのみ)

- 社員が紹介するため、企業文化とのマッチング精度が高い

- 入社前に職場の雰囲気を知ることができるため、定着率が高い

【デメリット】

- 社員の人脈に依存するため、採用人数に限界がある

- 不採用の場合、紹介した社員との関係が気まずくなる可能性がある

- 似た属性の人材が集まりやすく、組織の多様性が失われるリスクがある

なお、リファラル採用を使った採用方法が向いている企業の特徴は下記のとおりです。

■ リファラル採用を使った採用方法が向いている企業

- 社員満足度が高く、会社を紹介したいと思える企業文化がある企業

- 既存社員との相性を重視したい企業

- 採用コストを抑えつつ、質の高い人材を確保したい企業

リファラル採用を成功させるには、社員が「友人に紹介したい」と思える魅力的な職場環境を整えることが前提となります。

一方で、リファラル採用はあくまでも社員の協力を前提とした方法です。そのため、社員が安心して協力できる環境を整備した上で行う必要があるでしょう。

8. 工業高校・専門学校との連携

建設業の採用方法としては、建築・土木・電気系の学校と連携し、新卒採用やインターンシップを実施することもできます。

工業高校・専門学校との連携のメリット・デメリットは下記のとおりです。

■ 工業高校・専門学校との連携を使った採用方法のメリット・デメリット

【メリット】

- 若手人材を確保でき、長期的な人材育成が可能

- 学校との信頼関係を築けば、継続的な採用ルートになる

- インターンシップを通じて、入社前に適性を見極められる

【デメリット】

- 即戦力ではなく、教育に時間とコストがかかる

- 学校との関係構築に時間がかかる

- 採用時期が限定される(年1回の新卒採用のみ)

なお、工業高校・専門学校との連携を使った採用方法が向いている企業の特徴は下記のとおりです。

■ 工業高校・専門学校との連携を使った採用方法が向いている企業

- 若手を一から育てたい企業

- 長期的な視点で人材確保を考えている企業

- 地域貢献や人材育成に力を入れたい企業

工業高校や専門学校との連携は、短期的な効果は限定的ですが、中長期的に見れば安定した若手採用ルートを確保できる有効な手段です。

しかし、近年、少子化の影響から工業高校自体の数が減少していることも考慮する必要があるでしょう。

9. 合同企業説明会・就職フェア

複数企業が集まる合同企業説明会や就職フェアに出展することで、求職者と対面で接触することができます。

合同企業説明会・就職フェアのメリット・デメリットは下記のとおりです。

■ 合同企業説明会・就職フェアを使った採用方法のメリット・デメリット

【メリット】

- 対面で企業の魅力を直接アピールできる

- 求職者と直接対話でき、人柄や熱意を確認できる

- 1日で多数の求職者と接触できる

【デメリット】

- 出展費用がかかる

- 参加する求職者の質や数にばらつきがある

- 建設業専門のフェアでなければ、業界志望者の割合が低い

なお、合同企業説明会・就職フェアを使った採用方法が向いている企業の特徴は下記のとおりです。

■ 合同企業説明会・就職フェアを使った採用方法が向いている企業

- 対面でのコミュニケーションを重視する企業

- 企業の魅力を直接アピールしたい企業

- 短期間で多数の求職者と接触したい企業

合同企業説明会や就職フェアは、1日で多数の求職者にアプローチできることが最大の魅力でしょう。

しかし、総合型求人サイトの場合と同様、一般的な合同企業説明会や就職フェアはさまざまな業種の企業が参加するため、埋もれてしまう恐れもあります。

したがって、建設業専門の就職フェアといった「業界特化型のイベント」に参加することで、より効果を高めることができるでしょう。

10. 外国人採用

建設業の採用方法では、技能実習生、特定技能外国人などの受け入れも効果的です。

外国人採用のメリット・デメリットは下記のとおりです。

■ 外国人採用を使った採用方法のメリット・デメリット

【メリット】

- 深刻な人手不足を補える

- 若い労働力を確保できる

- 多様性のある組織を作ることができる

【デメリット】

- 言語や文化の違いによるコミュニケーションの課題

- 受け入れ手続きや在留資格の管理に手間がかかる

- 監理団体や登録支援機関への費用が発生する

なお、外国人採用を使った採用方法が向いている企業の特徴は下記のとおりです。

■ 外国人採用を使った採用方法が向いている企業

- 深刻な人手不足に直面している企業

- 外国人材の受け入れ体制を整えられる企業

- 多様性を受け入れる企業文化がある企業

外国人材の採用は、少子高齢化で人手不足が深刻化している建設業にとっては大きな解決策として有効です。

その一方、受け入れ体制の整備や継続的なサポートのためには、手間と費用が大きくかかります。

外国人労働者を受け入れるにあたり必要なステップについて、詳しくは国土交通省の資料をご確認ください。

以上が建設業で活用できる10種類の採用方法です。

それぞれにメリット・デメリットがあるため、自社の状況や採用ターゲットに応じて、最適な手法を選択してください。

\ 電気工事士の人材をお探しなら業界特化型求人サイトで! /

無料相談や資料請求もできます!!

建設業の採用を成功させる5つのポイント

建設業の採用を成功させるには、採用方法の選定だけではなく運用面でのポイントがあります。

- 求める人物像を明確にする

- 求人票で職場の魅力を具体的に伝える

- 複数の採用チャネルを組み合わせる

- 労働環境の改善を進める

- 入社後の定着率向上にも注力する

実践できる具体的なアクションですので、1つずつ始めてみましょう。

1. 求める人物像を明確にする

採用活動の第一歩は、「どんな人材が欲しいのか」を明確にすることです。

年齢層、保有資格、経験年数だけでなく、性格や価値観、働き方の志向なども具体的に定義しましょう。

■ 「求める人物像」明確化の例

年齢 :20代後半

保有資格 :第二種電気工事士

経験年数 :電気工事の実務経験2~3年

性格 :真面目で向上心が強い

価値観 :コミュニケーションを大切にする

働き方の志向 :第一種電気工事士を取得し、現場のリーダーとして活躍したい

転職で重視すること:技術力が身につく環境、資格取得支援、働きやすい社風

このような人物像を「ペルソナ」として定義すると、採用方法の選定、求人票の作成、面接での質問内容など、全ての採用活動が一貫したものになります。

また、求める人物像が明確になれば、新卒採用なのか中途採用なのか、想定年収はいくらか、どの採用チャネルを使うべきかといった判断もスムーズになります。

内定辞退やミスマッチを防ぐためにも、採用活動を始める前に、経営層や現場責任者と協議し、求める人物像を具体化しておきましょう。

2. 求人票で職場の魅力を具体的に伝える

求人票は、求職者が最初に目にする重要な情報です。

ここで企業の魅力を十分に伝えられなければ、応募に繋がりません。

抽象的な表現(「アットホームな職場」「やりがいのある仕事」など)は避け、具体的な数字や事実を盛り込むことが重要です。

例えば、次のような情報を含めてみましょう。

■ 具体的な数字や事実を盛り込んだ求人票の記載例

| 項目 | 記載例 |

|---|---|

| 年間休日数と実際の休暇取得状況 | 年間休日120日、有給消化率75% |

| 残業時間の実態 | 月平均残業時間20時間以内 |

| 給与モデル | 入社3年目の平均年収450万円 |

| 研修制度やキャリアパス | 資格取得支援制度あり、受験費用全額負担 |

| 実際の働き方 | 週休2日制、土日祝休み、現場は県内がメイン |

さらに、改善された労働環境があれば積極的にアピールしましょう。

「2024年4月から時間外労働の上限規制を遵守」「ICT技術導入により作業効率化を実現」「新3K(給料・休暇・希望)を重視した職場づくり」といった情報は、若手人材に強く響きます。

また、写真や動画を活用して、現場の雰囲気や社員の表情を伝えることも効果的です。求職者が「ここで働きたい」と思えるような、魅力的で具体的な求人票を作成しましょう。

3. 複数の採用チャネルを組み合わせる

1つの採用方法だけに頼るのではなく、複数の採用チャネルを組み合わせることで、採用の成功確率をより高められます。

例えば、次のような組み合わせが効果的です。

■ 複数の採用チャネルを組み合わせた採用方法

【パターン1:コストを抑えつつ幅広くアプローチしたい場合】

- ハローワーク(無料で地域密着)

- 自社採用サイト(継続的な情報発信)

- SNS(若手層へのリーチ)

【パターン2:専門人材を効率的に獲得したい場合】

- 業界特化型求人サイト(電気・設備業界志望者が集まる)

- リファラル採用(社員紹介による質の高い応募)

- 工業高校・専門学校との連携(若手確保)

【パターン3:予算に余裕があり即効性を重視したい場合】

- 総合型求人サイト(幅広い層にリーチ)

- 業界特化型求人サイト(専門人材を確保)

- ダイレクトリクルーティング(即戦力をスカウト)

それぞれの採用チャネルにはメリット・デメリットがあるため、自社の予算、採用したい人材像、採用の緊急度に応じて、最適な組み合わせを見つけてください。

また、採用活動の効果を測定し、どのチャネルから質の高い応募が来ているかを分析することも重要です。効果の高いチャネルに予算を集中させることで、採用効率を高めることができます。

4. 労働環境の改善を進める

採用活動と並行して、労働環境の改善を進めることが長期的な採用力強化に繋がります。

どれだけ魅力的な求人票を作っても、実際の職場環境が悪ければ、入社後すぐに離職されてしまいます。また、既存社員の口コミやSNSでの評判が広がり、採用活動にマイナスの影響を与える可能性もあります。

労働環境の改善を進めるためには、具体的には次のような取り組みが有効です。

■ 建設業に「おける労働環境の改善 具体例

- 労働時間の適正化

2024年4月から適用された時間外労働の上限規制(原則月45時間・年360時間)を遵守し、週休2日制を導入する - 給与水準の見直し

業界平均や地域相場を踏まえ、適正な給与を設定する - キャリアパスの明確化

資格取得支援制度や昇給・昇格の基準を明示し、社員が将来像を描けるようにする - 安全対策の強化

最新の安全装備や教育を導入し、「危険」というイメージを払拭する - ICT・DXの導入

タブレットやクラウドツールを活用し、作業効率を向上させる

こうした取り組みは、採用活動でアピールできるだけでなく、既存社員の満足度向上にも繋がります。社員が働きやすい環境を整えることで、リファラル採用も活性化し、好循環が生まれるでしょう。

労働環境の改善は一気に行うことは難しいですが、できることから着実に進めていくことが重要です。

5. 入社後の定着率向上にも注力する

採用活動の成功は「人材を採用すること」ではなく、「採用した人材が定着し、活躍すること」です。

せっかく時間とコストをかけて採用しても、早期離職されてしまっては意味がありません。

入社後の定着率を高めるために、次のような施策を実施しましょう。

オンボーディングの充実

入社直後の1〜3ヶ月間は、新入社員が職場に馴染めるかどうかの重要な期間です。研修プログラムを整備し、業務内容や社内ルールを丁寧に教えましょう。

また、メンター制度を導入し、先輩社員が新入社員をサポートする体制を作ることも効果的です。

定期的なフォローアップ

入社後1ヶ月、3ヶ月、6ヶ月といった節目で面談を行い、悩みや不安を聞き取りましょう。

早期に問題を発見し、解決することで離職を防ぐことができます。

キャリア支援

資格取得の支援や社内研修の実施など、社員の成長を後押しする仕組みを整えます。

将来のキャリアパスが見えることで、長期的に働きたいという意欲が高まります。

職場環境の改善

労働時間の適正化、給与水準の見直し、安全対策の強化など、働きやすい環境を整えることが定着率向上に直結します。

定着率が向上すれば、採用コストの削減につながるだけでなく、リファラル採用も活性化します。採用と定着をセットで考え、持続的な人材確保を実現しましょう。

▼関連記事

建設業キャリアアップシステム(CCUS)を活用し、適正な評価と処遇改善を実現させましょう!

従業員の待遇改善にあたっては、資金繰りの改善も無視できません!

\ 電気工事士の人材をお探しなら業界特化型求人サイトで! /

無料相談も受付中です!!

電気・設備業界の採用なら専門特化型求人サイトの「工事士.com」!

ここまで建設業全般の採用方法を解説してきましたが、電気・設備業界の採用であれば業界特化型求人サイトの「工事士.com」がおすすめです。

- 的確なターゲット層への訴求

会員登録者数1万人以上!

電気・設備業界に特化した求人サイトのため、利用者の約68%が電気工事士の資格保有者。

また、未取得者でも電気工事士への転職を目指し資格勉強中のユーザーが多いため、希望にマッチした人材と出会いやすい。 - 電気・設備業界に特化した求人情報のみを掲載

累計10,000社以上の電気・設備企業が利用。

業界に絞った求人のみが掲載されているため、他の業種・職種の求人に埋もれず求職者に見つけてもらいやすい。 - 採用コストの最適化

掲載料は大手求人媒体の約1/3程度のため、コストを抑えながら効果的な募集が可能。

さらに掲載期間は大手求人媒体の約3倍のため、コストパフォーマンスも高い。 - 求人作成や管理も楽

求人作成は、業界知識豊富なプロのライターが貴社の魅力を最大限に引き出す求人原稿をスピーディに作成。

また、掲載期間中は無料で何度でも原稿を修正できるため、応募状況を見ながら訴求内容を柔軟に変更することも可能。

電気工事士、電気工事施工管理技士、消防設備士やビルメンテナンスなどの設備保守点検といった電気・設備業界の採用で、このようなお悩みはありませんか?

- 求人サイトに掲載しても応募が来ない

- 応募が来ても求めているターゲット層と異なる

- ようやく採用してもすぐに辞めてしまう

- 若手即戦力の人材に出会えない

- 人を増やしたいとは思っているが、採用にかける時間とお金の余裕がない

1つでも当てはまる企業様は、ぜひ一度「工事士.com」にご相談ください。

\電気工事士の人材をお探しなら業界特化型求人サイトで! /

採用課題のご相談だけでもOKです!!

建設業の採用方法に関するよくある質問(FAQ)

建設業の採用方法について、経営者や人事担当者の方からよく寄せられる質問にお答えします。

人材確保や採用を検討する際の参考にしてください。

- 建設業で最も効果的な採用方法は何ですか?

- 建設業の採用で未経験者を集めるにはどうすればいいですか?

- 建設業で若手人材を採用するコツは?

- 建設業の採用で応募が来ない原因と対策は?

建設業で最も効果的な採用方法は何ですか?

建設業で最も効果的な採用方法は、業界特化型求人サイトと複数チャネルの併用です。

総合型求人サイトだけでなく、建設業界に特化した求人サイトを活用することで、業界経験者や資格保有者にピンポイントでアプローチできます。また、SNS採用やリファラル採用を組み合わせることで、幅広い層からの応募を獲得しやすくなります。

建設業の採用で未経験者を集めるにはどうすればいいですか?

未経験者を集めるには、以下の3つがポイントです。

まず、研修制度や資格取得支援など「成長できる環境」を求人票で具体的にアピールしましょう。次に、InstagramやTikTokなどのSNSで現場の雰囲気や先輩社員の声を発信することで、業界への不安を払拭できます。そして、工業高校や専門学校との連携を強化し、若手人材との接点を増やすことが効果的です。

建設業で若手人材を採用するコツは?

若手人材を採用するには、「3K(きつい・汚い・危険)」のイメージを払拭する情報発信が重要です。

具体的には、週休2日制や残業削減などの働き方改革への取り組み、最新機器の導入による作業負担の軽減、キャリアパスや給与モデルの明示などを積極的にアピールしましょう。

また、SNSでの採用活動や合同企業説明会への参加で、若手との接点を増やすことも効果的です。

建設業の採用で応募が来ない原因と対策は?

応募が来ない主な原因は、求人票の魅力不足と採用チャネルのミスマッチです。

対策として、まず求人票に給与・福利厚生・職場環境を具体的に記載し、写真や動画で現場の雰囲気を伝えましょう。

次に、ターゲット層に合った採用チャネルを選ぶことが重要です。経験者には業界特化型求人サイト、若手には SNS、地元人材にはハローワークなどといったように使い分けることで、応募数の改善が期待できます。

\電気工事士の採用でお困りの場合は「工事士.com」へ! /

採用課題のご相談だけでもOKです!!

まとめ

この記事では、建設業の採用が難しい理由や効果的な採用方法から実践する上でのポイントまで詳しく解説しました。

- 建設業の有効求人倍率は約5.66倍と全産業平均の5倍弱で、就業者の37%が55歳以上と高齢化が進んでおり、若手人材の確保が急務

- 建設業の採用方法として有効なのは「総合型求人サイト」「業界特化型求人サイト」「ハローワーク」「ダイレクトリクルーティング」「SNS採用」「自社ウェブサイト」「リファラル採用」「工業高校・専門学校との連携」「合同企業説明会・就職フェア」「外国人採用」の10種類

- 建設業の採用方法にはそれぞれメリット・デメリットがあるため、自社の状況や採用ターゲットに応じて、最適な手法を選択することが重要

- 採用成功の5つのポイントは「求める人物像の明確化」「具体的な魅力訴求」「複数チャネルの組み合わせ」「労働環境改善」「定着率向上」

建設業の採用難は構造的な課題ですが、適切な採用方法を選び、職場環境の改善と並行して戦略的に取り組めば、優秀な人材を確保することは十分に可能です。

本記事で紹介した10種類の採用方法や成功ポイントを参考に、自社に合った採用戦略を立ててみましょう。