建設業の求人に応募が来ない原因は3つ!すぐできる改善方法や求人サイトの選び方解説

建設業界の求人に応募が来ない原因は、主に「業界全体の人手不足」や「求人内容の魅力不足」、「3Kイメージが根付いている」などが考えられます。

建設業の経営者や採用担当者の方々の中には、「せっかく求人を出したのに応募が1件も来ない…」「広告費がかさんで、採用にはまったく結びつかない…」といったお悩みを抱えている方も多いのではないでしょうか。

しかし、建設業の採用難は、今すぐ取り組める改善策で解消できる可能性があります。

本記事では、建設業の求人に応募が来ない理由の分析から、具体的な改善方法、求人媒体の選び方までを分かりやすく解説していきます。

- 建設業の求人に応募が来ない原因

- 建設業の求人を改善させる実践方法

- 建設業の求人における掲載媒体の重要性

人手不足が深刻化する建設業界では、採用力の強化が企業存続を左右する時代です。本記事を通じて、求人の質と成果を高めるための参考にしてください。

なぜ建設業の求人に応募が来ないのか?【3つの原因】

建設業で求人を出しても応募が集まらない背景には、業界全体に共通する3つの深刻な原因があります。

- 業界全体の深刻な人手不足【外部要因】

- 根強い3Kイメージによる影響【外部要因】

- 求人内容の魅力不足と情報不足【内部要因】

まず1つ目は「人手不足」です。建設業では若年層の減少が著しく、業界全体の高齢化が進んでいます。求職者より求人数の方が多い状況です。

2つ目は「建設業=きつい・汚い・危険」という根強い3Kイメージです。この印象が若年層の応募を遠ざけてしまいます。

さらに3つ目は、「求人情報そのものに魅力が伝わっていない」ことです。給与や仕事内容の説明があいまいだと、応募の動機が生まれません。

これらの3つの問題は、一般的な求人掲載や広告施策では解決が難しいのが現状です。それぞれの原因について、詳しく解説していきます。

1.業界全体の深刻な人手不足【外部要因】

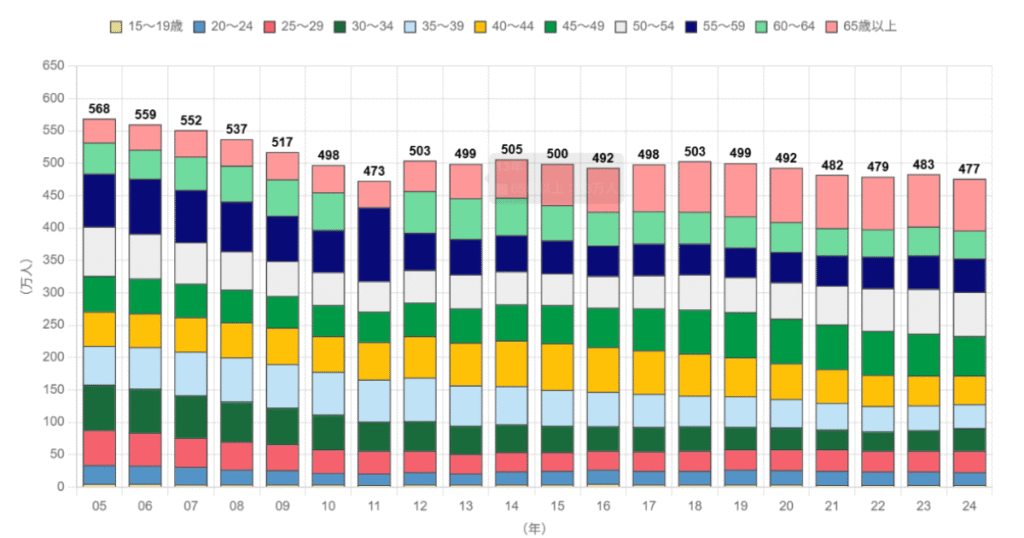

建設業界では、慢性的な人手不足が深刻化しています。2024年時点の建設業就業者数は477万人で、ピーク時の1997年(685万人)と比較して69.6%まで減少しています。

■ 産業別就業者数グラフ

-1024x538.png)

特に深刻なのが、若手層の減少です。若手人材の流入が大幅に減っている一方で、50代以上のベテラン技術者の割合が増加傾向となっており、業界全体の高齢化が進んでいます。

実際に、2005年と2024年の年齢階層別建設業就業者数を比べてみると、2005年は25~29歳が約54万人、30~34歳は約70万人いたのに対し、2024年は25~29歳が約33万人、30~34歳はおよそ半分の約35万人にまで減少しています。

一方で、65歳以上のベテラン技術者の割合が増加傾向となっており、業界全体の高齢化が進んでいます。

このままでは、現場の技能継承にも大きな支障が出てしまい、最悪の場合は倒産に繋がる可能性もあるでしょう。

■ 年齢階層別建設業就業者数の推移

さらに、厚生労働省が公表している「一般職業紹介状況」では、建設業の有効求人倍率は5.54倍(パートを除く)で、全産業平均の1.17倍と比べて非常に高い結果となっています。(参考:一般職業紹介状況(厚生労働省))

これは、求職者1人を約5.5社が取り合っている状況です。したがって、現在の建設業界は「超売り手市場」の採用難であると言えるでしょう。

このような現状を踏まえると、何も考えずに求人を出せば人が来るという時代ではありません。

構造的な人手不足は、単なる「広告の出し方」や「募集文の工夫」だけでは乗り越えるのが難しく、戦略的な採用設計と媒体選びの見直しが不可欠と言えます。

2.根強い3Kイメージによる敬遠【外部要因】

特に若手の求職者の間では、建設業界において長年にわたり形成された「3K(きつい・汚い・危険)」のイメージが未だに残っており、職業選択に影響を与えている状況があります。

実際の職場環境や待遇が改善されていても、「建設=体力中心の仕事」「作業環境への懸念」といったイメージにより、検討の土俵にすら乗らないケースが見受けられます。

また、建設業界は積極的に情報発信を行う文化が他の業界より浸透していないため、労働環境が改善されてきている現状や業界の魅力が、求職者に十分に伝わっていないという現状があります。

今日の建設業においては、現場の環境改善や女性技術者の積極的な活躍など、実際には大きな変化が進んでいるものの、外部からの認知が追いついていません。

このような認識のギャップを解消するには、求人情報の表現方法や情報発信のアプローチを工夫し、業界・自社の現在の姿をより効果的に伝える必要があるでしょう。

3.求人内容の魅力不足と情報不足【内部要因】

建設業の求人に応募が集まらない原因のひとつに、求人票の内容が求職者のニーズとズレているという問題があります。

実際、求職者が知りたいのは「給与」や「勤務地」だけではありません。主に以下のようなリアルな職場像にも関心が集まっています。

■ 求職者が求人票で条件面以外に重視する主な項目

- 職場の雰囲気

- 1日のスケジュール

- 詳細な仕事内容

- スキルや資格取得の支援

- 福利厚生の充実度

しかし、多くの建設業求人では「未経験歓迎」や「やる気のある方募集」など抽象的な表現が多く、仕事内容や職場環境の具体性に欠けているケースが少なくありません。

上記の項目をアピールすることで、他社との差別化ができ、求職者に「選ばれる」求人になるでしょう。

また、写真や動画などの視覚情報が不足していると、求職者が働くイメージを持てず応募をためらってしまう可能性があります。

このように、求人情報が不足していると、せっかく求人票にたどり着いた求職者の応募意欲を下げてしまう要因になりかねません。内容が魅力的でなければ、どれだけ目立つ媒体に掲載しても応募には繋がりにくくなってしまいます。

したがって、「ただ出すだけ」の求人ではなく、会社の魅力をどう伝えるのかが重要です。

\ 電気工事士の人材をお探しなら業界特化型求人サイトで! /

掲載料金の試算もできます!!

応募が来ない原因は求人票にあり?建設業求職者70人のアンケート調査で分かったリアルな声

「給与条件は悪くないはずなのに、なぜか応募が来ない…」 そう悩んでいる採用担当者様も多いのではないでしょうか。

実は、求職者は条件そのものではなく、「求人票の書き方」から透けて見える企業の体質に不安を感じている場合があります。

『工事士.com』編集部では、電気工事士をはじめとする建設業への求職者70名を対象に「転職・就職活動に関するアンケート調査」を実施しました。

求職者のリアルな声を聞き、自社の求人を今一度見直してみましょう。

- 求職者が求人票を見て「応募をためらう」記載TOP5

- 求職者が求人票で「本当に知りたい」情報TOP5

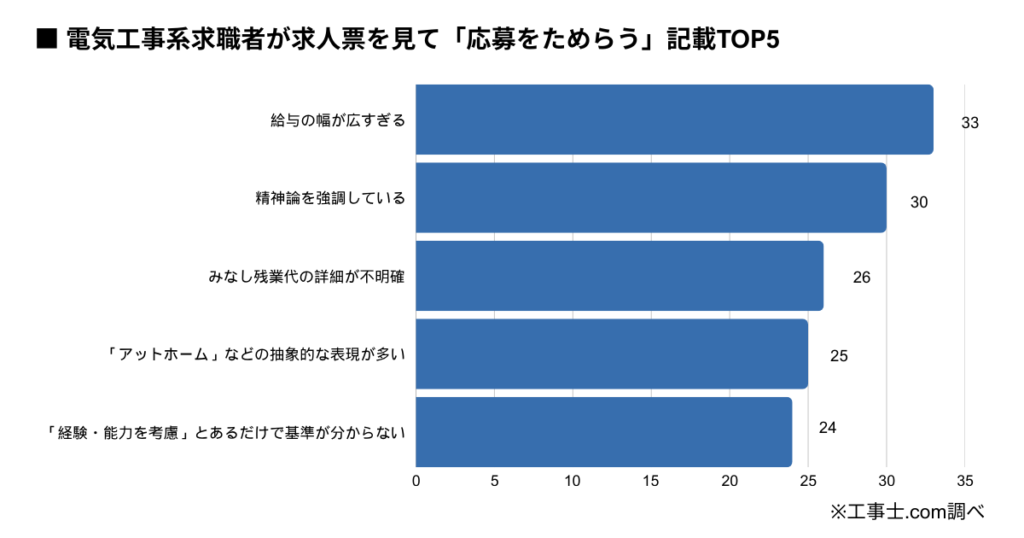

求職者が求人票を見て「応募をためらう」記載TOP5

電気工事士をはじめとする建設業への求職者に行ったアンケートのうち、「求人票を見て応募をためらってしまう記載は?」という質問に対し、特に多い回答は下記のとおりでした。

■ 【アンケート結果】求職者が求人票を見て「応募をためらう」記載TOP5

- 給与の幅が広すぎる(例:「月給20万円~50万円」など)

- 精神論を強調している(例:「やる気次第で稼げる!」など)

- みなし残業代の詳細が不明確

- 「アットホーム」などの抽象的な表現が多い

- 「経験・能力を考慮」とあるだけで基準が分からない

最も不評だったのは、「給与の幅が広すぎる」記載でした。

給与幅の記載が広すぎると、求職者に「上限の50万円を売りにして本当は貰えないのでは?」「実際は最低額の20万円スタートになるのでは?」といった不信感を招かせてしまう可能性があります。

また、2位の「やる気次第」、4位の「アットホーム」といった言葉も要注意です。

これらは一見ポジティブに見えますが、求職者からは「具体的なメリットがないことの裏返し」「何だか怪しい…」などと警戒される傾向にあります。

抽象的な耳障りの良い言葉よりも、具体的で誠実な条件提示が求められていることが分かります。

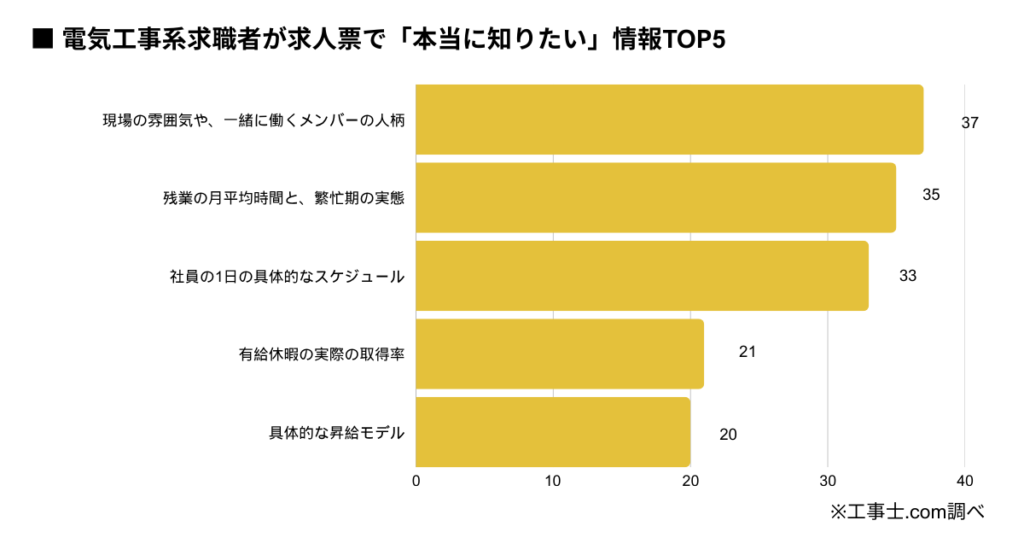

求職者が求人票で「本当に知りたい」情報TOP5

大手企業のような高待遇を出せないからといって、諦める必要はありません。

同じアンケート調査にて「求人票には書いていないが、本当は知りたいことは?」と聞いたところ、給与額以上に「働き方の透明性」を求める声が多く挙がりました。

以下の5つの項目を求人票に追記するだけで、他社との差別化になり、求職者の応募意欲が高まりやすくなります。

■【アンケート結果】求職者が求人票で「本当に知りたい」情報TOP5

- 現場の雰囲気や、一緒に働くメンバーの人柄

- 残業の月平均時間と、繁忙期の実態

- 社員の1日の具体的なスケジュール

- 有給休暇の実際の取得率

- 具体的な昇給モデル(例:3年目で年収〇〇万円)

最も多かったのは「現場の雰囲気や人柄」でした。「人間関係」は転職理由でも常に上位に挙がるテーマですが、求人票の文字だけでは伝わりにくいのが実情です。

例えば、下記のような具体的なエピソードを添えたり、笑顔のスタッフ写真を掲載したりするだけで安心感につながります。

■ 現場の雰囲気や人柄が伝わるエピソード記載例

「休憩中は趣味の釣りの話で盛り上がっています」

「30代の職長は教え好きで、未経験者にも図解で説明してくれます」

また、2位・3位の「残業時間」「1日のスケジュール」も注目すべきポイントです。

「残業少なめ」と書くだけでは信じてもらえません。「基本は18時退社ですが、1〜3月の繁忙期のみ月20時間程度の残業が発生します」など、正直にデメリット(繁忙期)も開示することで、逆に信頼を獲得できます。また、朝の集合から解散までの「1日の流れ」をタイムスケジュールで載せるのも非常に効果的です。

これらの情報は、今すぐ費用をかけずに追記できることばかりです。「隠さずオープンにする」姿勢そのものが、求職者にとって最大の魅力となるのです。

\工事士.com掲載後の効果や事例をご紹介 /

掲載企業様のインタビュー掲載中!!

建設業の求人を改善させる実践方法①応募が殺到する求人票への改善ステップ

応募が来ない状態を変えるには、予算を増やす前に今ある求人の内容や設計の見直しが必要です。

求人票の書き方や伝え方を工夫するだけで、応募率が大きく変わるケースも珍しくありません。ここからは、応募が殺到する求人票を作るための3つのステップを解説します。

- 「ターゲット」を明確にする

- 仕事内容を具体的に書く

- 写真と動画で「会社のリアル」を見せる

1.「ターゲット」を明確にする

求人票を作成する前に、まず「どんな人に来てほしいか」を具体的に整理しましょう。

ターゲットが曖昧なまま求人を出すと、「誰にも刺さらない」求人になってしまいます。結果として、応募が来ないだけでなく、来たとしてもミスマッチが起きやすくなります。

ターゲット設定では、以下の2つに分けて考えると整理しやすくなります。

■ 求人ターゲット設定のポイント

| 条件の種類 | 内容 | 具体例 |

|---|---|---|

| 必須条件 | 採用において絶対に外せない条件 | 普通自動車免許、現場経験3年以上 |

| 歓迎条件 | あれば望ましいが、なくても可 | 電気工事士資格、施工管理経験 |

この整理ができていると、求人票に書くべき内容が明確になります。また、求職者側も「自分が応募して良いのか」を判断しやすくなり、応募のハードルが下がります。

さらに、ターゲットとなる人材が「どんな情報を知りたいと思っているか」まで想像できると、より効果的な求人票が作れます。

例えば、未経験者をターゲットにするなら「研修制度の充実」や「先輩のサポート体制」を強調したり、経験者をターゲットにするなら「資格手当」や「キャリアアップの道筋」を具体的に示すことで、ターゲットに合わせて訴求ポイントを変えることが重要です。

2. 仕事内容を具体的に書く

求人票では「仕事内容」の記載も重要です。

山形労働局が県内ハローワーク利用者に行ったアンケートによると、求職者が応募時に最も重視する項目は「仕事の内容」という結果が出ています。給与や勤務地も大切ですが、多くの求職者は、そもそも仕事内容が合わなければ長続きしないことを理解していることが分かります。

しかし、多くの建設業の求人では「未経験歓迎」や「やる気のある方募集」といった抽象的な表現ばかりで、具体的な仕事内容が伝わっていません。 仕事内容を書く際は、以下のポイントを意識しましょう。

■ 仕事内容を具体的に書くコツ

- 「一般建設作業」ではなく「公共施設の基礎工事」「マンションの電気配線工事」など具体的に記載する

- 1日の流れを記載する(例:8時 現場集合→9時 作業開始→12時 昼休憩→17時 作業終了) 誰と一緒に働くかを明記する(例:先輩と2人1組で作業、チーム5名体制)

- 使用する道具や機械があれば記載する

3. 写真と動画で「会社のリアル」を見せる

文章だけでは伝わりにくい「職場の雰囲気」や「働く人の様子」は、写真や動画で補いましょう。

求人サイトに文章や条件を載せるだけでは、職場の雰囲気や社員の表情は伝わりません。特に建設業は「3K(きつい・汚い・危険)」というイメージが根強く残っているため、実際の現場の様子を視覚的に伝えることが、イメージ払拭の有効な手段になります。

■ 効果的な写真・動画の活用例

| 種類 | 内容 | 期待できる効果 |

|---|---|---|

| 現場写真 | 実際の作業風景、使用する機材、完成した建物 | 仕事内容の具体的なイメージを伝える |

| 社員写真 | 先輩社員の笑顔、チームでの集合写真 | 人間関係の良さ、職場の雰囲気を伝える |

| 社員インタビュー動画 | 入社理由、仕事のやりがい、1日の流れ | 求職者が「自分もここで働けそう」と感じる |

| オフィス・休憩所の写真 | 更衣室、休憩スペース、社用車 | 働く環境の清潔さ・快適さをアピール |

実際に働く社員の声を動画で届けることで、文章だけでは伝えられない「熱意」や「やりがい」を感じてもらえます。 また、求職者が事前に職場の雰囲気を知ることができるため、「思っていたのと違った」という理由での早期離職を減らすことができます。

\ 電気工事士の人材をお探しなら業界特化型求人サイトで! /

掲載料金の試算もできます!!

建設業の求人を改善させる実践方法②条件面・採用フローの見直し

求人票の改善と並んで重要なのが、条件面や採用フローの見直しです。

どれだけ魅力的な求人票を作っても、条件面で他社に見劣りしたり、応募のハードルが高すぎたりすると、求職者は離れてしまいます。

ここでは、今すぐ実践できる条件面と採用フローの改善ポイントを解説します。

- まずは給与相場のチェックから!

- 給与・休日だけじゃない!求職者が見ているポイント

- スマホ対応と「応募ハードル」の引き下げ

1. まずは給与相場のチェックから!

条件面の見直しとして、まず取り組みたいのが、同業・同地域での給与相場の調査です。

地域によって給与相場が異なるため、自社が競争力のある水準に達しているかを確認しましょう。

相場よりも低い場合は、基本給や手当の見直しも必要です。給与がすぐに上げられない場合でも、昇給制度などの将来性を明示するだけでも印象は大きく変わります。

2. 給与・休日だけじゃない!求職者が見ているポイント

求職者が求人票でチェックしているのは、給与や休日日数だけではありません。

多くの建設業の求人では「月給25万円〜」「週休2日制」といった基本情報は記載されていますが、求職者が本当に知りたい「働き方のリアル」が抜けていることが少なくありません。

■ 求職者が条件面以外に重視する主な項目

| 項目 | 求職者が知りたいこと | 記載例 |

|---|---|---|

| 残業時間の実態 | 月平均何時間か、繁忙期はどうか | 「残業月平均15時間。繁忙期でも30時間以内」 |

| 有給の取りやすさ | 実際に取得できているか | 「有給取得率80%。連休取得も相談可」 |

| 資格取得支援の詳細 | 費用は全額負担か、講習はあるか | 「受験費用・講習費用全額会社負担。合格祝い金3万円」 |

| 昇給・賞与の実績 | 過去の実績や評価基準 | 「昨年度賞与実績:年2回、計3.5ヶ月分」 |

| 社会保険の完備状況 | 健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険 | 「社会保険完備。入社初日から適用」 |

また、福利厚生の充実も見逃せないポイントです。退職金制度、家族手当、住宅手当、社用車貸与など、自社で提供している制度は全て記載しましょう。「当たり前」と思っている制度でも、求職者にとっては魅力的に映ることがあります。

▼あわせて読みたい

従業員の待遇を向上させるには、資金繰りが重要です。建設業界の資金繰りについては下記記事で詳しく解説しています。

3. スマホ対応と「応募ハードル」の引き下げ

今の求職者の多くは、スマートフォンで仕事を探しているため、求人情報もスマートフォンで閲覧されることがほとんどです。

したがって、パソコンでしか見られない求人サイトや、スマートフォンで表示が崩れる求人ページは、それだけで応募を逃している可能性があります。

さらに重要なのが「応募ハードル」の引き下げです。

求職者は複数の企業に同時に応募していることが多く、応募の手間が少ない企業から先に連絡が来れば、そちらに流れてしまう傾向にあります。

したがって、応募時のハードルを下げることで、「気になったらすぐ応募」という行動を促すことが効果的です。

■ 応募ハードルを下げる具体的な施策

| 施策 | 効果 | 導入のポイント |

|---|---|---|

| WEB応募対応 | 24時間いつでも応募可能 | スマホから簡単に入力できるフォームを用意 |

| 履歴書は面接時でOK | 応募時の手間を大幅に削減 | 「まずはお気軽にご応募ください」と明記 |

| LINE問い合わせ対応 | 電話・メールより気軽に連絡できる | 公式LINEアカウントを開設し、QRコードを掲載 |

特に、「履歴書不要」は、応募のハードルを下げることで応募段階での離脱を防ぐことができるため、応募者数の増加も期待できます。

\ 電気工事士の人材をお探しなら業界特化型求人サイトで! /

掲載料金の試算もできます!!

建設業の求人は「掲載する場所」で9割決まる!?

建設業の採用活動の成果を左右する大きな要因の1つが、「どの求人媒体を使うか」です。

どんなに魅力的な求人であっても、その業界に興味のある求職者が集まっていない媒体に掲載してしまうと、応募は集まりにくくなります。媒体ごとの特性を理解して、自社に合った媒体を選ぶことが、採用成功への近道となるでしょう。

- ハローワーク・総合求人サイトのメリット・デメリット

- 建設業・職人特化型サイトが選ばれる理由

- 電気設備の求人掲載なら「工事士.com」にご相談ください!

ハローワーク・総合求人サイトのメリット・デメリット

多くの建設業者がまず利用するのが、ハローワークや大手の総合求人サイトです。 これらの媒体にはそれぞれメリットがありますが、建設業の採用においては限界があることも理解しておく必要があります。

■ ハローワークのメリット・デメリット

| メリット | デメリット |

|---|---|

| 掲載料が無料 | 掲載企業数が非常に多く、求人が埋もれやすい |

| 全国どこでも利用可能 | 建設業への関心や意欲が薄い求職者も多い |

| 公的機関としての信頼性 | 求人票のフォーマットが決まっており、差別化しにくい |

ハローワークは基本的に無料で掲載できる点が魅力ですが、有効求人倍率の高い建設業においては、求職者1人に対して求人が埋もれてしまう場合があります。また、利用者の中には建設業に対する関心や意欲が薄いケースも少なくありません。

■ 総合求人サイトのメリット・デメリット

| メリット | デメリット |

|---|---|

| 利用者数が多い | 求人掲載数が膨大で、建設業求人は埋もれやすい |

| 知名度が高く、求職者の信頼を得やすい | 他業種の求人と比較され、敬遠されることも |

| スカウト機能など便利な機能がある | 掲載費用が高額になりやすい |

大手の総合求人サイトは利用者数が多い一方で、求人掲載数も膨大です。建設業の求人は他業種に比べて注目されにくく、せっかく費用をかけても応募につながらないケースがあります。 また、総合サイトでは「営業職」「事務職」など他業種の求人と並んで表示されるため、専門職である建設業は選ばれにくい可能性も高いです。

建設業・職人特化型サイトが選ばれる理由

建設業に特化した求人サイトを活用する最大のメリットは、「求めている人材が最初から集まっている」ことです。

総合サイトやハローワークでは、さまざまな業界・職種を探している求職者が混在しています。一方、建設業特化型のサイトには、施工管理や電気工事士、現場作業員など、建設業で働くことを前提に仕事を探している人が集まっています。 そのため、応募者とのミスマッチが起きにくく、採用後の定着率も高くなる傾向があります。

■ 建設業・職人特化型サイトが選ばれる理由

| 理由 | 具体的なメリット |

|---|---|

| 求める人材が最初から集まっている | 「建設業で働きたい」という意欲のある求職者にリーチできる |

| 専門用語が通じる | 職種名や資格名での検索がしやすく、求職者が求人を見つけやすい |

| ミスマッチが少ない | 業界への理解がある求職者が多く、入社後のギャップが少ない |

| 業界に精通した担当者がサポート | 求人票の作成や応募者対応までフォローしてもらえる |

また、建設業特化型のサイトでは、業界特有の職種や資格、働き方に対応した検索項目が用意されている場合が多いです。求職者が必要な情報にスムーズにたどり着ける設計になっているため、「仕事内容がよく分からない」「条件が見えづらい」といった理由での離脱を防ぎやすくなります。

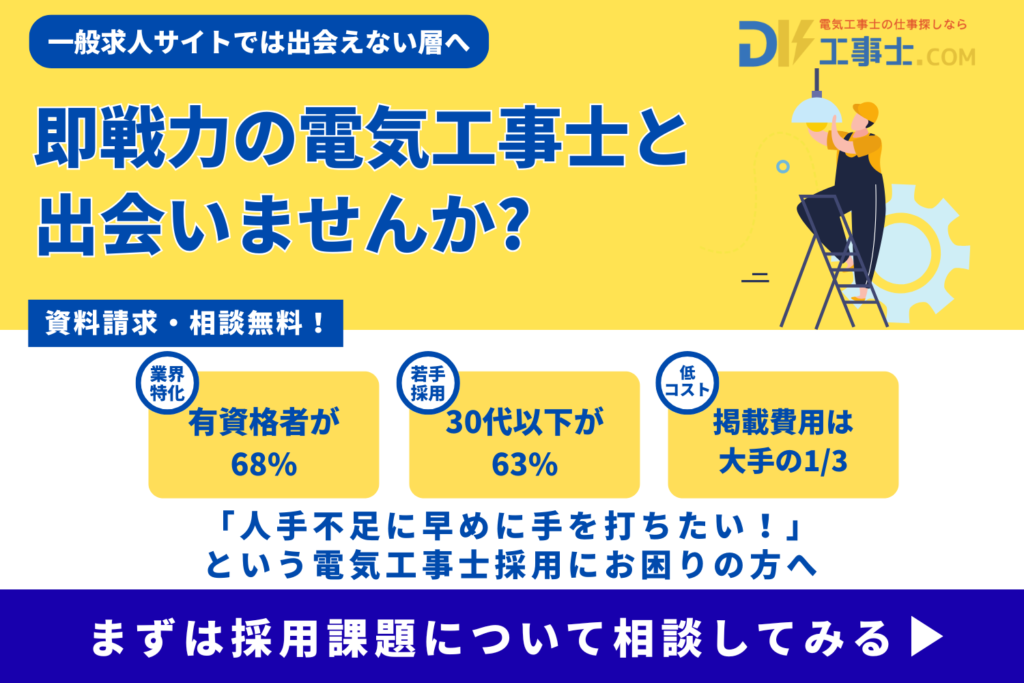

電気設備の求人掲載なら「工事士.com」にご相談ください!

特に電気設備関連の採用でお悩みの方には「工事士.com」がおすすめです。

工事士.comは電気設備業界に特化した求人サイトのため、電気関連の資格保有者や未経験ながらも業界への転職意欲が高い求職者が集まっています。

そのため、他媒体と比べて、よりマッチング率の高い採用活動が期待できます。

■ 電気設備業界特化の求人サイト「工事士.com」の特徴

- 月間サイト利用者45万人、うち63%が30代以下で若手層へのアプローチも可能

- ユーザーの電気工事士資格保有者率68%、未保有者においても業界への関心が高いため、求める人材像とマッチングしやすい

- 求人票は専属ライターが作成、掲載後も何度も修正可能で運用管理が楽

- 掲載料金は大手企業の1/3程度。同じ料金なら掲載期間は約3倍

求人の掲載は最短翌日から可能です。

「現在の採用活動では応募が来ない」とお困りの方は、ぜひ一度「工事士.com」にご相談ください。

\ 電気工事士の人材をお探しなら業界特化型求人サイトで! /

掲載料金の試算もできます!!

まとめ

本記事では、建設業の求人に応募が来ない原因や、今すぐできる求人改善の実践方法などを解説しました。

- 建設業界全体は、人手不足によって採用の難易度自体が上がっている

- 建設業の求人に応募が来ない主な原因は、「業界全体の深刻な人手不足」「求人内容の魅力不足と情報不足」「効果的な求人媒体の選び方と活用方法」など

- 求人の改善は「自社の魅力が伝わる求人票の作成」や「労働条件の見直し」「採用条件の間口を広げる」などから始める

- 業界特化型求人媒体を活用すれば、ターゲット層が集まる場に求人を掲載できるため、採用成功に繋がりやすくなる

建設業の求人に応募が来ない背景には、人手不足や求人内容の不備・業界イメージの課題といった複数の要因が絡んでいます。

しかし、求人票の工夫や労働条件の見直し、専門媒体の活用といった具体的な改善策を行うと、応募数と質の向上につながります。

採用難が続く今だからこそ、従来の方法にとらわれず、採用の仕組みを見直しが重要です。まずはできるところから、ひとつずつ実践してみましょう。