【分かりやすい】建設業向け最大250万円規模の助成金・補助金まとめ!活用事例も紹介

建設業には、働き方改革や人材確保、販路開拓などを目的とした補助金や助成金が数多くあります。そして、これらを活用することで、最大250万円規模の支援を受けることが可能です。

建設業の経営者様や経理のご担当者様などの中には、「人手不足が深刻で、採用や設備投資のコストを抑えたい」「助成金の種類が多くて、どれが自社に合うのか判断できない」などとお悩みの方も多いのではないでしょうか。

本記事では、建設業が申請可能な助成金や補助金について、その概要や活用事例、助成金申請の注意点などを解説します。

- 建設業で最大250万円もらえる助成金・補助金3選

- 建設業で最大250万円もらえる助成金・補助金の活用事例

- 建設業の助成金申請でよくある間違いと対策

- 建設業において助成金と合わせて採用活動強化の重要性

自社に最適な助成金を見つけ、経営改善と人材確保を実現するための参考にしてください。

建設業で最大250万円規模の支給額をもらえる助成金・補助金3選【2025年度版】

建設業界では人手不足や働き方改革への対応が経営課題となっており、その解決に向けて、国は様々な助成金や補助金を用意しています。

これらを活用すれば最大で250万円規模の支援を受けることができます。

この章では、中小規模の建設業者様や一人親方でも申請しやすく、経営改善につながる代表的な助成金・補助金を3つご紹介します。

■ 建設業で最大250万円規模の支給額をもらえる助成金・補助金3選【2025年度版】

| 項目 | 働き方改革推進支援助成金 | 小規模事業者持続化補助金 | キャリアアップ助成金+人材確保等支援助成金 |

|---|---|---|---|

| 対象者 | 中小企業の建設業者 | 小規模事業者 | 従業員を雇用している建設業者 |

| 上限額 | 250万円 | 250万円 | 合計250万円超 |

| 補助率 | 3/4 | 2/3 | 制度により異なる |

| 主な用途 | 勤怠管理システム 導入週休2日制移行 | ホームページ制作 販路開拓 | 職場環境改善 正社員化 |

※2025年11月11日時点

※参考:働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)(厚生労働省)/小規模事業者持続化補助金(全国商工会連合会)/キャリアアップ助成金(厚生労働省)/人材確保等支援助成金(厚生労働省)

それぞれの制度で対象となる事業者の規模や目的が異なるため、それぞれの制度を理解し、自社の状況に最適なものを見つけましょう。

▼あわせて読みたい

働き方改革推進支援助成金

働き方改革推進支援助成金とは、中小企業が労働時間の短縮や週休2日制の導入など、働き方改革に取り組む際の費用を支援する制度です。

「働き方改革推進支援助成金」の場合、最大250万円規模が支給されます。

建設業における「働き方改革推進支援助成金」対象条件は、以下の表のとおりです。

■ 建設業向け「働き方改革推進支援助成金」概要

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 対象事業者 | 中小企業の建設業者 (資本金3億円以下または従業員300人以下) ※その他、条件あり |

| 目的 | 建設業の労働時間削減・週休2日制導入を支援 |

| 支給額 | 成果目標の上限額 (250万円※条件あり) および賃金加算額の合計額対象経費の合計額×補助率3/4 |

※2025年11月11日時点

例えば、勤怠管理システムを導入すれば、従業員一人ひとりの労働時間をデータで管理することが可能になり、時間外労働の削減に向けた対策を立てやすくなります。また、週休2日制へ移行するための就業規則の改定や、現場作業の効率を上げるための重機やITツールの導入費用も対象です。

助成金を活用することで従業員の負担を軽減し、働きやすい環境が整備できれば、人材の確保と定着に繋がるでしょう。

なお、働き方改革推進支援助成金の詳細や最新情報については、厚生労働省の公式ページでご確認ください。

小規模事業者持続化補助金

小規模事業者持続化補助金とは、小規模事業者が販路開拓や業務効率化のために行う取り組みに対し、補助金が支給される制度です。

特定の条件を満たしていれば、最大250万円の補助金を受け取ることができます。

建設業における対象条件は、以下の表のとおりです。

■ 建設業向け「小規模事業者持続化補助金」概要

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 対象事業者 | 小規模事業者 (建設業の場合、常時使用する従業員の数 20人以下) |

| 目的 | 小規模事業者等が自ら策定した持続的な経営に向けた経営計画に基づく販路開拓・業務効率化を支援 |

| 上限額 | 最大250万円 (※「インボイス特例」と「賃金引上げ特例」を満たしている場合 詳しくはこちら) |

※2025年11月11日時点

建設業での主な活用例としては、ホームページやチラシを制作して新規顧客を開拓したり、機器・設備を導入して生産性を高めたりする際の費用が対象になります。

補助金を活用して販路を広げ、業務の効率化を進めると、事業の成長や会社の発展に繋がるでしょう。

なお、小規模事業者持続化補助金の詳細や最新情報については、全国商工会連合会の公式ページにてご確認ください。

キャリアアップ助成金+人材確保等支援助成金の併用

キャリアアップ助成金と人材確保等支援助成金を併用することで、人材の確保と育成・定着を支援することができます。

また、これらの制度を組み合わせることで、最大250万円規模の助成金支給が期待できます。

建設業における対象条件は、以下の表のとおりです。

■ 建設業向け「キャリアアップ助成金」「人材確保等支援助成金」概要

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 対象事業者 | キャリアアップ助成金:趣旨を理解し諸条件に該当する事業者(※詳しくはこちら) 人材確保等支援助成金:コースにより異なる(※詳しくはこちら) |

| 目的 | 非正規雇用者の企業内でのキャリアアップと建設業の人材確保を支援 |

| 上限額 | 計250万円超 ・キャリアアップ助成金(例:正社員化コ-ス)最大80万円 ・人材確保等支援助成金(例:雇用管理制度・雇用環境整備助成コース)最大187万円 |

※2025年11月11日時点

※参考:キャリアアップ助成金公式サイト(厚生労働省)/人材確保等支援助成金公式ページ(厚生労働省)

例えば、人材確保等支援助成金「雇用管理制度・雇用環境整備助成コース」で社内制度を整え、キャリアアップ助成金の「正社員化コ-ス」で従業員のキャリアアップを促進するといったように、2つの制度を段階的に活用することで、人材の確保と育成・定着までをサポートできます。

従業員の正社員化は、本人のモチベーションがアップするだけではなく、技術の承継や組織全体の安定にも寄与するでしょう。

なお、2つの助成金の詳細や最新情報については、厚生労働省のキャリアアップ助成金公式ページと人材確保等支援助成金公式ページをそれぞれご確認ください。

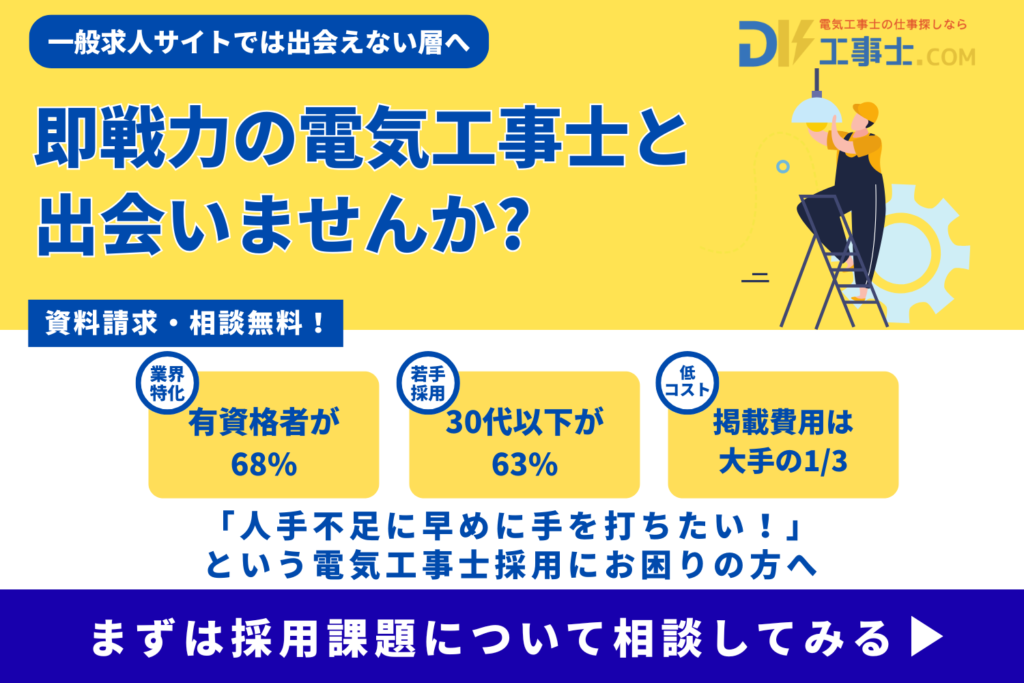

\電気工事士の人材をお探しなら業界特化型求人サイトで! /

無料相談や資料請求もできます!!

建設業で最大250万円もらえる助成金・補助金の活用事例

自社に最適な助成金を見つけるには、他社がどのように制度を活用して成功しているかを知ることが重要です。

ここでは、建築業の企業が、助成金を活用し経営課題の解決に成功した事例をご紹介します。

- 【働き方改革推進支援助成金】の活用事例

- 【小規模事業者持続化補助金】の活用事例

- 【キャリアアップ助成金・人材確保等支援助成金】の活用事例

自社の業種や事業内容に合わせて、最適な助成金を選択しましょう。

【働き方改革推進支援助成金】の活用事例

働き方改革推進支援助成金は、生産性向上のための設備投資によって、労働時間の削減を支援する制度です。

建設業の現場作業から事務作業の効率化まで、幅広く活用できます。

ここからは、働き方改革推進支援助成金の活用事例を3つご紹介します。

■ 【働き方改革推進支援助成金】の活用事例

- ICT建機の導入で測量・施工時間を短縮

- フォークリフトの導入による積み下ろし作業の効率化

- 積算システムの導入で残業時間を削減

①ICT建機の導入で測量・施工時間を短縮

人手不足とベテランからの技術継承に課題を抱え、少人数でも効率的に業務を進める必要があった建設会社の事例です。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 企業概要 | 総合工事業(従業員12人) |

| 抱えていた課題 | ・人手不足で、測量や重機操作の効率化が急務だった ・若手でも扱えるよう、高い技術レベルを平準化する必要があった |

| 活用した助成金 | 働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース) |

| 実施内容 | 測量杭打ち機と重機用のセンサーユニットを導入し、少人数でも精度の高い作業が行える環境を整備した |

| 成果 | ・技術レベルが平準化され、経験の浅い作業員でも操作が可能になった ・測量作業員が2人から1人に削減された ・作業時間が1日あたり1~1.5時間短縮された ・就業規則を改定しボランティア休暇を導入した |

生産性を向上させる設備投資によって労働時間を直接的に削減し、働きやすい環境を整備することで、人手不足の解消にも繋げています。

②フォークリフトの導入による積み下ろし作業の効率化

総重量が2トンにもなる足場資材や塗装缶を手作業で積み下ろしていたことから、従業員の身体的負担と作業時間が課題となっていた企業の事例です。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 企業概要 | 職別工事業(従業員3人) |

| 抱えていた課題 | ・手作業による重量物の積み下ろしで、身体的負担が大きかった ・経験や体力によって作業効率に差が出ており、時間がかかっていた |

| 活用した助成金 | 働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバルコース) |

| 実施内容 | 資材の積み下ろし作業の負担軽減と効率化のため、フォークリフトを導入した |

| 成果 | ・経験や体力に関わらず、誰でも安全で効率的に作業できるようになった ・1日あたりの積み下ろし作業時間を3.5時間程度削減できた |

フォークリフトやクレーン付きトラックなどの荷役機械を導入することは、作業時間の短縮に繋がります。また、従業員の身体的負担を軽減し、労働災害のリスクを低減させる効果も期待できるため、より安全で働きやすい職場環境の整備も可能です。

③積算システムの導入で残業時間を削減

現場作業後の積算業務が負担となり、長時間労働の原因となっていた建設会社の事例です。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 企業概要 | 総合工事業(従業員10人) |

| 抱えていた課題 | ・設計書と積算書の食い違いによる入力・確認ミスが多発していた ・手作業による積算業務に時間がかかり、長時間労働の原因になっていた |

| 活用した助成金 | 働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース) |

| 実施内容 | 新型の土木工事積算システムを導入した |

| 成果 | ・入力・確認ミスが減り、積算時間が25%削減された ・総務・経理業務が2名から1名体制になった ・就業規則を改訂し、11時間以上の勤務間インターバル制度を導入できた |

最新のソフトウェアを導入して、これまで時間のかかっていた作業を自動化・効率化することで、従業員の負担を軽減し、残業時間の削減と働きやすい環境を整備できます。

【小規模事業者持続化補助金】の活用事例

小規模事業者持続化補助金は、販路開拓のための広報活動から、新事業の基盤になる設備投資まで、幅広い用途に活用できる補助金です。

ホームページ制作、チラシ印刷、設備購入、モデルルーム設置など、売上増加につながる投資であれば、柔軟に利用することができます。

ここからは、小規模事業者持続化補助金の活用事例を3つご紹介します。

■ 【小規模事業者持続化補助金】の活用事例

- Webとチラシ活用で新規販路を開拓

- 設備投資で新事業を展開し販路を開拓

- モデルハウス設置で新たな顧客層を開拓

①Webとチラシ活用で新規販路を開拓

既存のネットワークを活かしつつ、不動産事業という新たな分野へ進出するため、効果的な広報手段を模索していた企業の事例です。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 企業概要 | 設備工事業(従業員2人) |

| 活用した補助金 | 小規模事業者持続化補助金 |

| 実施内容 | ・ホームページとチラシを新たに作成した ・看板も設置し、空き家の活用や解体需要を捉えた事業を告知した |

| 成果 | ・ホームページやチラシがきっかけになり、新たな販売機会を得た ・分譲地の給排水設備工事を新たに受注し、売上高が前年比10%増加した |

※参考:ミラサポplus(経済産業省)

この事例のように、小規模事業者持続化補助金は、既存事業を強化するだけではなく、新たな事業展開に挑戦する際の初期の広報活動にも有効です。

②設備投資で新事業を展開し販路を開拓

これまで住宅に合わせた造り付け家具のみを製作していた企業が、新たな販路として、オリジナル家具の一般販売に乗り出した事例です。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 企業概要 | 総合工事業(従業員9人) |

| 抱えていた課題 | 製造効率が悪く、造り付け家具の製作しか対応できなかった |

| 活用した補助金 | 小規模事業者持続化補助金 |

| 実施内容 | ・造り付け家具の製造効率を改善させるため「精密昇降盤」を導入した ・設備導入により、オリジナル木製家具の一般販売を開始した |

| 成果 | ・家具単独での製造・販売が可能になり、新たな事業の柱ができた ・新規顧客やリピート客の獲得に繋がり、年間30件の家具販売を見込む |

※参考:ミラサポplus(経済産業省)

小規模事業者持続化補助金は、販路開拓以外にも、新事業展開の軸になる設備投資にも活用できます。業務効率化が、新たなビジネスチャンスを生み出した好例です。

③モデルハウス設置で新たな顧客層を開拓

補助金を活用し、自動車愛好家という新たな顧客層を開拓したことで、自社の技術力をアピールできるようになった工務店の事例です。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 企業概要 | 建設業(従業員3人) |

| 活用した補助金 | 小規模事業者持続化補助金 |

| 実施内容 | ・補助金を活用し、ガレージハウスの常設モデルルームを自社内に設置した ・ガレージハウスやDIYサポートを告知する看板を設置した |

| 成果 | ・実物を見せながら提案できるようになったことで、技術力のアピールと営業力が向上した ・ガレージハウスに興味を持った顧客からリフォーム工事の受注ができた |

※参考:ミラサポplus(経済産業省)

広告宣伝効果に加え、モデルハウスのような「体験できる販促ツール」の設置にも、小規模事業者持続化補助金が活用されています。

【キャリアアップ助成金・人材確保等支援助成金】の活用事例

人材の育成と定着は建設業の大きな課題です。特に若手人材の早期離職は、技術承継や現場の安定運営に深刻な影響を与えます。

キャリアアップ助成金や人材確保等支援助成金は、充実した教育訓練や明確な評価制度を整備する企業を支援し、社内の人材育成体制の構築を後押しします。

ここからは、助成金の活用により、若手の育成や定着に成功した3つの事例をご紹介します。

■ 【キャリアアップ助成金・人材確保等支援助成金】の活用事例

- 社内訓練で若手を育成し職場定着に成功

- 人事評価制度の導入で若手の定着率向上

- 人事評価制度で業務を共有化し、従業員の意欲が向上

①社内訓練で若手を育成し職場定着に成功(キャリアアップ助成金)

若手人材の応募が少なく、採用してもすぐに辞めてしまうため、定着率の低さに悩んでいた企業の事例です。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 企業概要 | 管工事業(従業員11人) |

| 抱えていた課題 | ・将来的な従業員の年齢構成を考えると、若手の採用が必要だった ・若者からの応募が少なく、採用が困難だった |

| 活用した助成金 | キャリアアップ助成金(人材育成コース) |

| 実施内容 | ・アルバイトに対し、学科(Off-JT)と実習(OJT)を組み合わせた400時間の社内訓練を計画 ・社長とベテラン作業員が教育担当となり、安全教育を指導した |

| 成果 | ・本人の適性を見極めた上で正社員に転換し、人材の定着に成功した ・訓練経費と訓練中の賃金に対して助成金を受給し、育成コストを軽減できた |

キャリアアップ助成金を活用すれば、アルバイトから正社員への育成ルートを確立できます。未経験者の採用ハードルを下げながら、適性を見極めた上で正社員化できるため、ミスマッチを防げるでしょう。

②人事評価制度の導入で若手の定着率向上(人材確保等支援助成金)

入社した若手人材の半数が半年も経たずに退職してしまうという、定着率の低さに悩んでいた企業の事例です。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 企業概要 | 建設業(従業員9人) |

| 抱えていた課題 | ・若手人材の早期離職が多く、人材が定着しなかった ・評価基準が曖昧で、社員のモチベーション維持に課題があった |

| 活用した助成金 | 人材確保等支援助成金(人事評価改善等助成コース) |

| 実施内容 | ・年齢や勤続年数ではなく、習熟度で評価するための評価基準書・賃金テーブルを新たに作成した ・社長が職能基準書を基に5段階評価を行った ・人事面談において、希望があれば評価結果を面談で開示した |

| 成果 | ・明確な評価基準ができたことで、社員のモチベーションが向上した ・面談時にて、賃金・退職金の話し合いが積極的にできるようになった ・社員の意見を取り入れて退職金制度に加入した |

※参考:助成金の活用事例集(厚生労働省)

曖昧だった評価基準を明確にし、従業員の頑張りを正当に処遇へ反映させる仕組みを整えることは、モチベーションの向上と人材定着に繋がります。

③人事評価制度で業務を共有化し、従業員の意欲が向上(人材確保等支援助成金)

従業員の目標が不明確なため、業務が属人化していることに課題を感じていた企業の事例です。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 企業概要 | 建設業(従業員7人) |

| 抱えていた課題 | ・人事評価が事業主の主観で行われ、従業員が目指すべき方向性が不明確だった ・業務が担当者制で、担当者が不在の際には対応できないことがあった |

| 活用した助成金 | 人材確保等支援助成金(人事評価改善等助成コース) |

| 実施内容 | ・人事評価表による評価を年1回実施した ・評価結果を賃金テーブルと明確に連動させる仕組みを構築した |

| 成果 | ・評価項目に「顧客満足度」「情報収集・提供」「コミュニケーション」を盛り込んだことで業務の棚卸しと共有化が進み、担当者以外でも対応できる体制が整った ・従業員から自発的な業務改善提案がでるようになり、モチベーションが上がり社内の雰囲気が良くなった |

※参考:助成金の活用事例集(厚生労働省)

人事評価制度の導入は、業務プロセスの見直しや従業員の主体性を引き出すきっかけにもなります。

\工事士.com掲載後の効果や事例をご紹介 /

掲載企業様のインタビュー掲載中!!

建設業の助成金申請でよくある間違いと対策

助成金や補助金は建設業の経営改善に役立つ制度ですが、申請手続きは複雑で、ささいなミスでも不採択につながる可能性が高いです。

特に、補助金は審査があり、事業計画書の出来栄えが採択を左右する場合があります。

一方、助成金は要件を満たせば原則受給できますが、労務要件や実績報告のミスで受給できないケースがあります。

事前に失敗しやすいポイントや対策を理解し、申請の成功率を高めましょう。

- 間違い1:申請条件の確認不足で不採択

- 間違い2:事業計画書の不備で審査落ち

- 間違い3:実績報告の遅れでペナルティ

間違い1:申請条件の確認不足で不採択

申請条件の確認不足が、不採択となる主な原因です。

「自社も対象だろう」と思い込みで申請準備を進めてしまうと、時間と労力が無駄になる可能性があります。

助成金制度は年度ごとに要件が改定されるため、最新情報を随時確認するようにしましょう。

申請条件の確認不足でよくある間違いや対策は、以下のとおりです。

■ 申請時によくある間違い

- 中小企業の定義を誤解している

中小企業の定義は具体的な数値で定められているため、要件を確認せずに申請してしまう - 労務要件を満たしていない

雇用保険・社会保険への加入、36協定の締結、就業規則の作成などを満たしていない - 交付決定前に支出してしまう

補助対象経費の交付決定前に発注・契約・支払いしてしまう

■対策

- 公式サイトから最新の公募要領をダウンロードし、隅々まで目を通す

- 不明な点は自己判断せず、管轄の労働局や商工会議所などの窓口に問い合わせる

- 社会保険労務士などの専門家に、申請前に要件を満たしているかを確認してもらう

基本的な確認作業を徹底することで、申請のスタートラインでつまずくリスクを減らせます。申請書類を作成する前に、自社がすべての条件を満たしているかをチェックリストを活用して確認しましょう。

間違い2: 事業計画書の不備で審査落ち

助成金の場合、計画書の内容が労働環境の改善や人材育成の目的に合致していないと、支給要件を満たさず不採択になる場合があります。

一方、補助金の場合は事業計画書の内容が抽象的であったり、根拠に乏しかったりすると、計画の妥当性が低いと判断され、審査を通過できない可能性も考えられます。

したがって、審査員は多くの申請書類に目を通すため、誰が読んでも分かりやすく、説得力のある内容に仕上げましょう。

事業計画書の不備でよくある間違いや対策は、以下のとおりです。

■ 事業計画書作成でよくある間違い

- 目的や目標があいまい

「業務を効率化する」「労働時間を削減する」などの表現だけで、具体的な数値目標が設定されていない - 計画に具体性がない

いつ、誰が、何をするのかが曖昧で、スケジュールや担当者が明記されていない - 経費の根拠が不十分

なぜその設備が必要なのか、導入によってどのような効果が得られるのかが十分に説明されておらず、価格の妥当性も示されていない

■対策

- 具体的な数値目標を盛り込む(例:「残業時間を月平均10時間削減する」)

- 月単位のスケジュールと担当者を明記する

- 複数の業者から相見積もりをとり、価格の妥当性を示す

事業計画書を作成する際は、自社の課題、解決するための具体的な取り組み、結果としてどのような効果が見込めるのかを論理的に説明できるようにしましょう。

間違い3: 実績報告の遅れでペナルティ

助成金は採択決定後、計画通りに事業を実施し、期限内に実績を報告して初めて受給できます。

実績報告が遅れると、受給額の減額や支給取り消しにつながるため注意が必要です。

実績報告の遅れについてよくある間違いや対策は、以下のとおりです。

■ 実績報告時によくある間違い

- 提出期限を超過していた

事業実施期間が終了した後、実績報告書を定められた期限内に提出できなかった - 証拠書類の紛失・不備があった

経費の支払いを証明する領収書や銀行の振込記録などを紛失してしまった - 成果物が不足している

導入した設備の写真や作成した就業規則など、成果を示す書類が不足している

■対策

- 事業の開始と同時に、経費の記録と領収書などの証拠書類を整理する

- 実績報告の提出期限をカレンダーに登録し、早めに準備を始める

- 必要であれば、実績報告の代行を社会保険労務士などの専門家に依頼する

助成金は、受給が完了するまでが申請プロセスです。事業が始まった段階から実績報告を意識して、証拠書類の管理とスケジュール管理を徹底しましょう。

\ 電気工事士の人材をお探しなら業界特化型求人サイトで! /

無料相談や資料請求もできます!!

助成金と合わせて「工事士.com」で採用も強化しませんか?

建設業界において、助成金を活用して働きやすい職場環境を整えたり、新たな設備を導入したりすることは、人材確保のために有効な手段です。

しかし、助成金によって社内制度や労働環境を整えても、そのことが求職者に伝わらなければ、人材確保には至りません。

したがって、助成金の活用とあわせて、最適な採用活動を行うことも重要です。

特に、電気工事士の採用の場合は、電気・設備業界に特化した求人サイト「工事士.com」の活用がおすすめです。

「工事士.com」には、電気工事の仕事に意欲的な求職者が集まるため、さまざまな業種や職種の求人が掲載されている「総合型求人サイト」と比べ、即戦力となる人材と出会える可能性は高まります。

- 的確なターゲット層への訴求

会員登録者数1万人以上!

電気・設備業界に特化した求人サイトのため、利用者の約68%が電気工事士の資格保有者。

また、未取得者でも電気工事士への転職を目指し資格勉強中のユーザーが多いため、希望にマッチした人材と出会いやすい。 - 電気・設備業界に特化した求人情報のみを掲載

累計10,000社以上の電気・設備企業が利用。

業界に絞った求人のみが掲載されているため、他の業種・職種の求人に埋もれず求職者に見つけてもらいやすい。 - 採用コストの最適化

掲載料は大手求人媒体の約1/3程度のため、コストを抑えながら効果的な募集が可能。

さらに掲載期間は大手求人媒体の約3倍のため、コストパフォーマンスも高い。 - 求人作成や管理も楽

求人作成は、業界知識豊富なプロのライターが貴社の魅力を最大限に引き出す求人原稿をスピーディに作成。

また、掲載期間中は無料で何度でも原稿を修正できるため、応募状況を見ながら訴求内容を柔軟に変更することも可能。

助成金で整備した労働条件や設備投資などの貴社の強みを、業界を理解している求職者へ効果的に発信することは、採用戦略として非常に有効です。

電気工事士、電気工事施工管理技士、消防設備士やビルメンテナンスなどの設備保守点検といった電気・設備業界の採用でお悩みの方は、ぜひ一度ご相談ください。

\電気工事士の人材をお探しなら業界特化型求人サイトで! /

採用課題のご相談だけでもOKです!!

まとめ

この記事では、建設業で活用できる助成金・補助金のうち、特に支給上限額が250万円規模の制度を中心に解説しました。

- 建設業向けの助成金・補助金のうち、支給額が最大250万円規模の主な制度は「働き方改革推進支援助成金」「小規模事業者持続化補助金」「キャリアアップ助成金+人材確保等支援助成金の併用」がある

- 建設業向けの助成金・補助金制度は、自社の目的や企業規模に応じて最適なものを選択することが重要

- 申請を成功させるには、「申請条件の確認」「具体的な事業計画書の作成」「期限内の実績報告」が重要になる

- 人材を確保するためには、助成金で職場環境を改善した取り組みを、求人サイト等で求職者に発信することが重要

助成金や補助金は、金銭的な支援を受けながら経営基盤を強化できる有効な手段です。成功事例のように制度を上手く活用できれば、生産性の向上、販路開拓、人材確保など、大きな成果に繋がります。

そして、助成金で整備した働きやすい環境を「工事士.com」などの求人サイトで発信し、優秀な人材を確保しましょう。