建設業の働き方改革は無理?2024年問題の現状と中小企業が今すぐやるべき対策

- 建設業の働き方改革とは、2024年4月から適用された時間外労働の上限規制(月45時間・年360時間)への対応を含む、労働環境の改善の取り組み

- 建設業界は就業者数が30%減少し高齢化が進んでおり、働き方改革による労働環境改善が人材確保の鍵となる

- 「2024年問題」とは、上限規制によって生じる人手不足の深刻化、工期への影響、コスト増加などの課題のこと

- 「無理」と言われる理由は「人手不足」「短い工期」「給料減少リスク」の3つだが、段階的な取り組みで成果を上げている企業も多い

- 中小企業が実践すべき5つのステップは「労働時間の可視化」「勤怠管理システム導入」「業務効率化」「週休2日制の段階的導入」「助成金活用」

- 働き方改革の実績を数値で示し、求人広告で訴求することで採用力を高めることができる

昨今、推奨されている「働き方改革」は、建設業界も例外ではありません。

実際に2024年4月から建設業にも時間外労働の上限規制が適用され、建設業界における「働き方改革」の動きも強まっています。

しかしながら、働き方改革と言われても「具体的に何から手をつければいいのか分からない」「対応に困っている」といった経営者や採用担当の方も多いのではないでしょうか。

本記事では、建設業界の働き方改革について、今すぐやるべきことや中小企業でも実践しやすい対応ステップ、また、働き方改革を採用力強化に繋げる方法などを解説します。

建設業界の経営者や採用担当の方で、働き方改革にあたり自社でどのように取り組むべきかお悩みの方や、採用活動にお困りの方などは、ぜひ参考にしてください。

建設業の働き方改革とは?時間外労働の上限規制を解説

建設業の働き方改革とは、長時間労働の是正や労働環境の改善を通じて、建設業界で働く人々がより働きやすい環境を実現するための取り組みです。

2019年4月に施行された「働き方改革関連法」により、時間外労働の上限規制が法律で定められました。

建設業は業界特有の事情から5年間の猶予が設けられ、2024年4月からついに適用が開始されています。

ここでは、建設業の働き方改革の基本として、時間外労働の上限規制の内容を解説します。

時間外労働の上限規制の内容

2024年4月から建設業にも適用された時間外労働の上限規制の内容を確認しましょう。

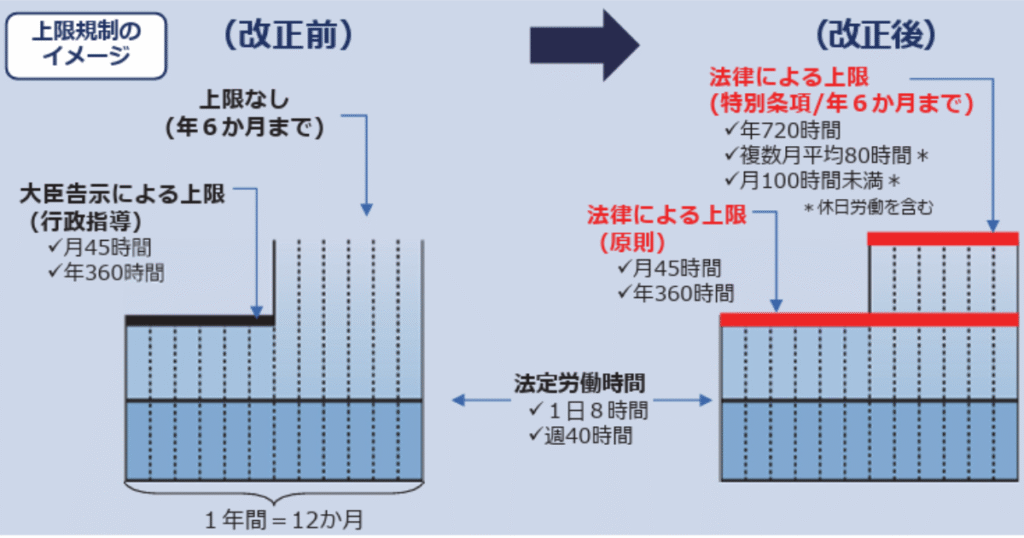

■ 2024年4月に施行された時間外労働の上限規制の内容

| 項目 | 上限時間 |

|---|---|

| 法定労働時間 | 1日8時間および1週40時間 ※これを超える場合は「36協定」の締結・届出が必要 |

| 36協定 | 月45時間、年360時間 |

| 特別条項 | ・年720時間 ・時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満 ・時間外労働と休日労働の合計が2ヶ月~6ヶ月が平均80時間以内 ・時間外労働が月45時間を超えることができるのは年6回が限度 |

※参考:建設業 時間外労働の上限規制 わかりやすい解説(厚生労働省)

会社が従業員に法定労働時間を超えて残業や休日出勤をさせるには、「36協定」の締結・届出をする必要があります。

これまでは、「36協定」における上限時間は罰則による規制がなく、臨時的にさらなる時間外労働が必要な場合に「特別条項」を締結すると、上限なく時間外労働を行うことが可能でした。

しかし、「働き方改革関連法」の施行により、「36協定」の上限時間が法的に規制されるようになりました。

また、臨時的な特別の事情がある場合は「特別条項」が適用可能ですが、この場合でも上記の上限時間を遵守しなくてはなりません。

■ 時間外労働の上限規制 改正前/改正後のイメージ図

※引用:時間外労働の上限規制 わかりやすい解説(厚生労働省)

なお、36協定や特別条項の詳しい内容については、厚生労働省が発信している「建設業 時間外労働の上限規制 わかりやすい解説」にてご確認ください。

【「36協定」とは?】

法定労働時間を超えて従業員に時間外労働をさせる場合に、労働組合または従業員の過半数代表者と締結する協定。この協定を労働基準監督署に届け出ることで、時間外労働が可能になる。

違反した場合の罰則(懲役・罰金・許可取消)

「働き方改革関連法」における時間外労働の上限規制は、罰則付きの規制です。

違反した場合は、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰⾦が科される恐れがあります。

なお、違反した場合、罰則以外のリスクも考えられます。

違反企業は企業名が公表される恐れもあるため、企業名が公表されれば、社会的な信用を失い、取引先との関係悪化や新規受注の減少にも繋がるでしょう。

結果として、採用活動にまで大きなマイナスを与えてしまい、会社の存続自体が危ぶまれる可能性もあります。

なぜ建設業だけ5年遅れたのか

「働き方改革関連法」における時間外労働の上限規制は、大企業では2019年4月から、中小企業では2020年4月から施行されました。

しかし、建設業界を含む特定の事業については、業務の特性や取引慣行の課題から、施行までに5年間の猶予期間が与えられました。

建設業界の場合、5年間の猶予が与えられた理由は、下記のとおりです。

■ 時間外労働の上限規制について建設業の施行が5年遅れた理由

- 工期の特性

建設業の現場業務の多くは、天候に左右されやすく、発注者の都合による工期変更も頻繁に起こりやすい。そのため、短納期を求められることも多く、労働時間の調整が難しい実情があった。 - 受注構造の問題

元請・下請の重層構造の中で、しわ寄せが現場の労働者に及びやすい。そのため、適正な工期や価格での受注が難しいケースも少なくなかった。 - 意識改善

建設業界では「工期は短いほうがいい」「週末も工事してほしい」という要望に応えるため、長時間労働が常態化。そのため、発注者と受注者、それぞれが「働き方改革」を理解し、これまでの意識を変える必要があった。

建設業界のこういった構造的な課題を改善し、業界全体で働き方改革に取り組むため、5年間の準備期間が与えられていました。

したがって、猶予期間を経て、建設業界は、全ての人が働きやすい環境を整えながら事業を継続する道を真剣に考える時期に来ています。

\電気工事士の人材をお探しなら業界特化型求人サイトで! /

無料相談や資料請求もできます!!

建設業界の現状と働き方改革が必要な3つの理由

「働き方改革」は、社会全体で取り組むべき活動として広まっています。

しかし、建設業界が抱える深刻な課題を解決するためにも「働き方改革」は極めて重要な取り組みです。

まずは、データをもとに建設業界の現状を見ていくことで、働き方改革が必要な理由について考えていきましょう。

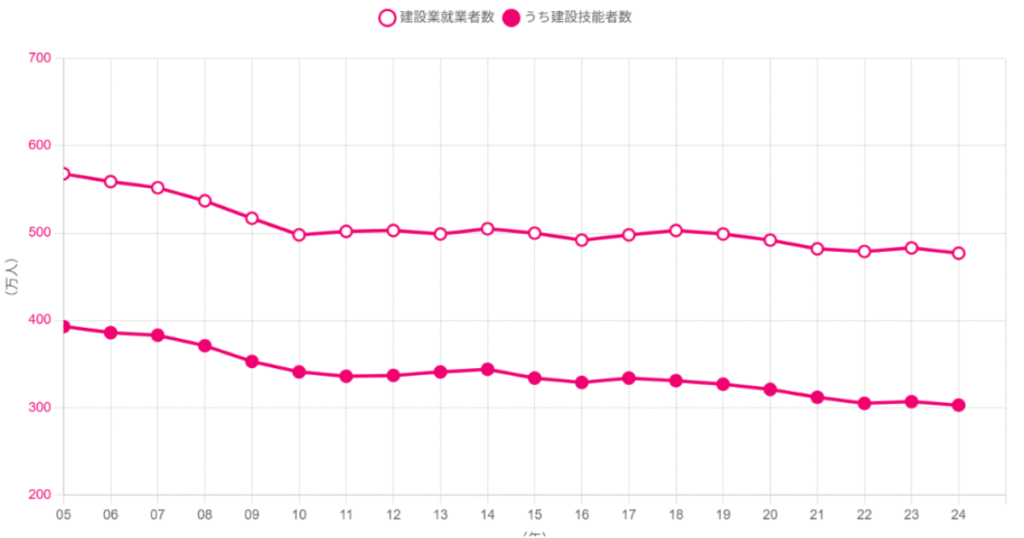

就業者数の減少

建設業界の就業者数は、1997年のピーク時685万人から、2024年には477万人まで減少しました。

30年弱の間に、200万人以上、割合にすると約30%減少していることになります。

■ 建設業就業者数の推移

この数字を見ると、業界全体の規模が大きく縮小していることが分かります。したがって、人手不足は一時的な問題ではなく、構造的な課題であると言えるでしょう。

また、年齢構成を見ると、さらに深刻な状況が浮かび上がります。

建設業界の就業者は、55歳以上がおよそ3.5人に1人を占める一方で、29歳以下の若手層はわずか1割程度です。

■ 建設業界の就業者の年齢層

| 年齢層 | 割合 |

|---|---|

| 55歳以上 | 36.7% |

| 30歳~54歳 | 51.6% |

| 29歳以下 | 11.7% |

10年後には、55歳以上の多くが引退を迎えていくでしょう。そのため、技術の継承も、事業の継続も、危機的な状況に直面する可能性があります。

このように、就業者数やその年齢層を見る限り、建設業界における若手人材の確保は、喫緊の課題です。したがって、働き方改革を通じて労働環境を改善し、若い人が「この業界で働きたい」と思える業界に変わる必要があります。

新規学卒者の入職者数の減少

2024年の新規学卒者の建設業への入職者数は3.8万人で、11年ぶりに4万人を割り込みました。

若手人材の流入が減少すれば、将来の人手不足はさらに加速します。技術の継承も困難になり、10年後、20年後の業界の姿が見えなくなってしまうでしょう。

建設業界において若手層の流入が減少している原因の1つに、業界イメージの影響があります。

「きつい」「休めない」「給料が安定しない」といったようなマイナスイメージが、若手層を遠ざけてしまう恐れがあります。

このようなイメージを払拭するためには、働き方改革によって労働環境を改善し、「建設業は働きやすい業界だ」といった新たなイメージを作ることが重要です。働き方改革の推進は、単なる法令遵守ではなく、業界の未来を守るための投資でもあると言えるでしょう。

4週8閉所・週休2日制の未達成

一般社団法人 日本建設業連合会の2024年の調査によると、建設業界の作業所閉所状況について、4週8閉所(週休2日相当)を達成している企業は61.0%でした。

2019年の4週8閉所の達成率は約26%だったため、5年間で改善は進んでいるものの、依然として約4割(39%)の企業が週休2日を実現できていない状況です。

週休2日制は、若手人材にとって就職先を選ぶ際の最重要条件の一つです。他の業界では「完全週休2日制」が主流になってきている中、建設業だけが「休みが少ない」という状況では、若い人材は集まりません。

逆に言えば、週休2日制を導入している企業は採用活動で大きなアドバンテージを持てるということです。働き方改革は、採用力強化の絶好のチャンスでもあります。

【「週休2日制」と「完全週休2日制」の違いとは?】

週休2日制 :月に1回以上、2日休みの週がある(毎週必ず2日休めるとは限らない)

完全週休2日制:毎週必ず2日休みがある

\電気工事士の人材をお探しなら業界特化型求人サイトで! /

無料相談や資料請求もできます!!

建設業の2024年問題とは?懸念される主な課題

「2024年問題」とは、2024年4月から建設業にも時間外労働の上限規制が適用されることで生じる、さまざまな課題のことを指します。

2024年問題によって建設業界が直面する主な課題は以下の通りです。

①人手不足の深刻化

これまで長時間労働でカバーしていた業務量を、限られた時間内でこなす必要があります。

しかし、建設業界は慢性的な人手不足のため、追加の人員確保が困難な状況です。

②工期への影響

労働時間の制限により、従来の工期では対応できないケースが増えています。

適正な工期の確保が求められますが、発注者との交渉が必要になります。

③コストの増加

人員増加や業務効率化のための設備投資、また2023年4月からの割増賃金率引き上げ(60時間超で50%)により、人件費が増加しています。

④収入減少による離職リスク

日給制の技能労働者は、労働時間の減少に伴い収入が減る可能性があります。

給与水準の維持が課題となっています。

このように、2024年問題は単なる「規制への対応」ではなく、建設業界全体の構造的な課題を浮き彫りにしています。

次の章では、なぜ建設業の働き方改革は「無理」と言われるのか、その理由を詳しく解説します。

\電気工事士の人材をお探しなら業界特化型求人サイトで! /

無料相談や資料請求もできます!!

建設業の働き方改革は「無理」と言われる3つの理由

建設業界では「働き方改革は無理だ」という声も少なくありません。

なぜ、建設業では働き方改革が難しいと言われているのでしょうか。

ここでは、建設業の働き方改革が「無理」と言われる主な理由を3つ解説します。

理由1:慢性的な人手不足で人員増加が困難

建設業界では慢性的な人手不足が続いています。

厚生労働省の一般職業紹介状況によると、建設業の有効求人倍率は全産業平均の約5倍と、人材確保が非常に困難な状況です。

時間外労働の上限規制が適用されると、これまでと同じ工事量をこなすためには追加の人員が必要になります。

しかし、そもそも人材が集まらない状況では、人員を増やすことは容易ではありません。

結果として、少ない人員で無理やり対応せざるを得ず、働き方改革が進まない要因となっています。

▼あわせて読みたい

理由2:短い工期での契約が常態化している

建設業界では、短い工期での契約が常態化しています。

発注者は早期完成を望み、元請けはそれに応えるために無理な工期で受注することがあります。

さらに、その無理な工期が下請けにしわ寄せされるケースも少なくありません。

国土交通省は「適正な工期設定等のためのガイドライン」を策定していますが、あくまで要請レベルに留まっており、現場レベルでの改善には時間がかかっています。

工期に余裕がなければ、労働時間の削減は困難です。発注者・元請け・下請けの全員が意識を変えていく必要があります。

理由3:休日増加による給料減少で離職リスクがある

建設業界では、日給制で働く技能労働者も多くいます。

働き方改革によって休日が増えると、出勤日数が減り、給料も減少してしまいます。

これまで残業代や休日手当でカバーしていた収入が減ることで、生活に影響が出る労働者も出てくるでしょう。

給料の減少は離職に直結する恐れがあり、人手不足をさらに深刻化させる悪循環に陥る可能性があります。

働き方改革を進めるためには、労働時間の削減と同時に、給与水準の維持・向上も合わせて検討する必要があります。

このように、建設業の働き方改革には多くの課題がありますが、「無理」と諦めるわけにはいきません。

2024年4月からは罰則付きの規制が適用されており、対応は必須です。

次の章では、2024年4月の施行後、業界がどのように変わったのか、現状を解説します。

\電気工事士の人材をお探しなら業界特化型求人サイトで! /

無料相談や資料請求もできます!!

2024年4月施行後の現状|業界はどう変わった?

2024年4月から建設業にも時間外労働の上限規制が適用され、約半年以上が経過しました。

ここでは、施行後の業界の現状と課題について解説します。

時間外労働の上限規制への対応状況

多くの建設企業が上限規制への対応に取り組んでいますが、完全に対応できている企業ばかりではありません。

特に中小企業では、人員不足や工期の制約から、従来の業務体制からの転換に苦慮しているケースも見られます。

一方で、勤怠管理システムの導入や業務プロセスの見直しにより、着実に労働時間を削減している企業も増えています。

週休2日制の普及状況

一般社団法人 日本建設業連合会の調査によると、4週8閉所(週休2日相当)を達成している企業は約61%まで増加しています。

5年前と比較すると大幅に改善が進んでいますが、依然として約4割の企業が週休2日を実現できていない状況です。

公共工事では週休2日工事の普及が進んでいますが、民間工事への波及はこれからの課題となっています。

企業経営への影響と今後の見通し

時間外労働の制限により、同じ工事量をこなすためには追加の人員確保や業務効率化が必要です。

人件費の増加や採用コストの上昇により、経営が圧迫される企業も出てきています。

特に、2023年4月から60時間超の時間外労働に対する割増賃金率が50%に引き上げられたことも、コスト増加の要因となっています。

しかし、働き方改革に積極的に取り組む企業は、「働きやすい会社」として求職者からの評価が高まり、採用活動でのアドバンテージを得ているケースもあります。

短期的にはコスト増加の側面もありますが、長期的には人材確保や企業の持続可能性の観点から、働き方改革への取り組みは不可欠と言えるでしょう。

\電気工事士の人材をお探しなら業界特化型求人サイトで! /

無料相談や資料請求もできます!!

建設業界の働き方改革で今すぐやるべき3つのこと

「働き方改革」への対応は複雑に感じるかもしれませんが、まず取り組むべきことは明確です。

以下の3つから始めることで、法令遵守への第一歩を踏み出しましょう。

1. 月45時間・年360時間の上限規制を確認する

2024年4月から建設業界にも適用された時間外労働の上限規制は、原則として「月45時間以内」、「年360時間以内」です。

また、特別な事情がある場合でも、年720時間、単月100時間未満、複数月平均80時間以内に収める必要があります。

まずは自社の現状を把握しましょう。過去12ヶ月の労働時間実績を集計し、上限を超えている従業員がいないかを確認してください。紙の出勤簿で管理している場合は、正確な時間外労働の把握が難しいため、デジタル化も検討が必要です。

もし上限を超えている場合は、業務の効率化や人員配置の見直しが急務となります。放置すると罰則の対象となる可能性があるため、早急な対応が求められます。

2. 36協定の内容を見直す

働き方改革により、「36協定」の内容も新基準に合わせる必要があります。

確認すべき主なポイントは次のとおりです。

■ 36協定の確認すべきポイント

- 時間外労働の上限が新基準内に収まっているか

- 特別条項を設ける場合の要件が適切か

- 休日労働の取り扱いが明記されているか

- 協定の有効期限が切れていないか

もし古い内容のままであれば、見直しと再締結が必要です。

3. 労働時間の現状を把握する

働き方改革の第一歩は、従業員の労働時間を正確に把握することです。

「だいたいこれくらい」という感覚的な管理では、法令遵守は実現できません。

紙の出勤簿の場合、記入漏れや改ざんのリスクがあり、集計にも時間がかかってしまいます。また、現場ごとに労働時間がバラバラで、全社的な把握が難しいという課題もあります。

デジタル化された勤怠管理システムを導入すれば、リアルタイムで労働時間を把握できます。スマートフォンでの打刻に対応したシステムなら、現場作業員も簡単に記録できるでしょう。無料プランや低コストで始められるクラウド型のサービスも増えています。

労働時間の「見える化」は、改善の第一歩です。どの現場で、誰が、どれだけ働いているかが分かれば、適切な対策も立てやすくなるでしょう。

\電気工事士の人材をお探しなら業界特化型求人サイトで! /

無料相談や資料請求もできます!!

働き方改革のために中小企業が実践するべき5つのステップ

特に中小企業の場合、働き方改革の推進と言われても、何から始めれば良いのか悩んでしまうことも少なくないでしょう。

しかし、中小企業でも「働き方改革」を実践できる対応策はあります。

以下の5つのステップで、着実に働き方改革を進めていきましょう。

1. 労働時間の可視化と36協定の見直し

働き方改革の第一歩は、現状把握です。

従業員の労働時間を正確に把握することから始めましょう。

具体的な手順は次のとおりです。

■ 現状把握の具体的な手順

- 過去12ヶ月の労働時間を集計する

現場ごと、従業員ごとに時間外労働の実績を確認。月45時間、年360時間の上限を超えている人がいないかチェックする - 上限を超えている原因を分析する

特定の現場や時期に偏りがないか、業務の割り振りに問題はないか、無駄な作業がないかを検証する - 36協定の内容を確認する

現在の36協定が新基準に合っているか確認。特別条項の内容、有効期限、届出状況をチェックする - 必要に応じて36協定を再締結する

内容が古い場合や、上限を超える可能性がある場合は、協定内容を見直して再締結・届出を行う

現状を把握せずに対策を打っても、効果は出ません。まずは「見える化」から始めましょう。

2. 勤怠管理システムの導入

労働時間を正確に把握し続けるには、デジタル化された勤怠管理システムが不可欠です。

紙の出勤簿では、リアルタイムでの管理が難しく、集計にも時間がかかってしまいます。そのため、中小企業向けの勤怠管理システムは、以下のような特徴を持つものを選ぶと良いでしょう。

■ 中小企業向けの勤怠管理システムの特徴

- スマートフォンで打刻できる(現場作業員も使いやすい)

- クラウド型で導入が簡単(サーバー不要)

- 月額費用が手頃

- 労働時間の集計が自動化される

- アラート機能がある(上限超過の警告など)

勤怠管理システムの導入にあたっては、費用対効果も考えましょう。

勤怠管理システムを導入することで、事務作業の時間が大幅に削減されます。月に数時間かかっていた集計作業が、ボタン一つで完了するようになれば、その時間をより重要な業務に充てられます。

3. 業務効率化とICT活用

労働時間を削減するには、業務そのものを効率化する必要があります。

「今までと同じやり方で、労働時間だけ減らす」のは不可能です。

効率化のポイントは次のとおりです。

■ 業務効率化のポイント

- 書類作成の効率化

3次元CADや積算ソフトの導入で、図面作成、見積書、報告書などの作業時間を大幅に短縮できる。また、テンプレートを活用することで、毎回ゼロから作る手間も省ける。 - ICT建機の活用

測量や丁張り設置の時間が削減され、作業精度の向上にも繋がる。 - 工程管理の改善

工程表をデジタル化し、進捗状況をリアルタイムで共有することで、手戻りや待ち時間が減り、全体の工期短縮に繋がる。 - ムダな作業の削減

現場で行われている作業を見直し、本当に必要な作業かどうかを検証。慣例で続けているだけの無駄な作業を削減すれば、労働時間を確実に減らせる。

ICT活用には投資が必要ですが、長期的には人件費の削減や生産性向上に繋がります。できることから少しずつ始めましょう。

4. 完全週休2日制の段階的導入

「いきなり完全週休2日制を実施するのは無理」と感じる場合は、段階的な導入を検討してみましょう。

ステップ1 – 4週6閉所からスタート

まずは4週間で6日の休日を確保することを目指しましょう。

完全週休2日制よりハードルが低く、現場への影響も小さくできます。

ステップ2 – 徐々に閉所日数を増やす

4週6閉所が定着したら、4週7閉所、4週8閉所(完全週休2日制)へと段階的に移行します。

一気に変えるのではなく、現場の状況を見ながら進めることが大切です。

工期との調整

週休2日制を導入すると、従来より工期が長くなります。

そのため、発注者には事前に説明し、適正な工期を確保してもらう必要があります。国土交通省も適正な工期設定を推進しているため、理解を得やすいでしょう。

発注者への説明

「働き方改革により、週休2日制を導入しています」と明確に伝えましょう。法令遵守の観点から、発注者側も理解を示すケースが増えています。工期が長くなる分の費用についても、適正に請求することが大切です。

求職者は、企業の本気度を見ています。段階的な導入であっても、「取り組んでいる姿勢」を示すことが重要です。

5. 助成金・支援制度の活用

働き方改革を推進するには費用がかかりますが、国や自治体の助成金・支援制度を活用することで負担を軽減できます。

建設業界で活用できる主な助成金は次のとおりです。

■ 建設業界の働き方改革推進に活用できる助成金・支援制度

| 助成金名 | 対象 | 概要 |

|---|---|---|

| 働き方改革推進支援助成金 | 生産性を向上させ、時間外労働の削減の促進に向けた環境整備に取り組む中小企業事業主 | ・「労務管理担当者に対する研修」や「労務管理用ソフトウェアの導入・更新」などいずれかの取り組みを実施 ・成果目標を達成すると経費の一部が支給される |

| IT導入補助金 | 労働生産性の向上を目指す中小企業・小規模事業者 | ・生産性の向上に資するITツール(ソフトウェア、サービス等)を導入 ・設定されたプロセスを満たすと補助金が支給される |

| キャリアアップ助成金 | 非正規雇用の労働者のキャリアアップを促進するため、正社員化や処遇改善の取組を実施した事業主 | ・「正社員化コース」「賃金規定等改定コース」「賞与・退職金制度導入コース」などいずれかのコースを実施 ・取り組みを達成させると助成金が支給される |

| 建設事業主等に対する助成金 | 建設事業主や建設事業主団体・職業訓練法人 | ・「トライアル雇用助成金」や「人材開発支援助成金」など、建設労働者の雇用環境の改善や建設労働者の技能の向上等を図るためのコースを実施 ・取組みを達成させると助成金が支給される(各コースの詳細はこちら) |

※参考:働き方改革推進支援助成金(厚生労働省)/『IT導入補助金2025』の概要(経済産業省)/キャリアアップ助成金(厚生労働省)/建設事業主等に対する助成金(厚生労働省)

なお、助成金制度は、対象条件や支給要件が細かく設定されています。そのため、詳細は各助成金のページにてご確認ください。

\ 電気工事士の人材をお探しなら業界特化型求人サイトで! /

無料相談や資料請求もできます!!

建設業の働き方改革の成功事例3選

「働き方改革は無理」と言われる建設業界でも、着実に成果を上げている企業があります。

ここでは、厚生労働省「働き方改革特設サイト」に掲載されている建設業の成功事例を3つ紹介します。自社での取り組みの参考にしてください。

事例1:中外電工株式会社|トップの決断で長時間労働を一掃

鹿児島県の電気設備工事会社「中外電工株式会社」(従業員57名)では、トップの決断により長時間労働の削減に成功しました。

具体的な取り組みとして、20時以降の残業および休日出勤は社長への事前申請制とし、申請がない場合はパソコンを強制シャットダウンする仕組みを導入。2024年4月から実施しています。

当初は社員から反発もありましたが、時間がくると仕事が強制的に終了するため、各社員が効率化・合理化を意識せざるを得なくなりました。結果として、プライベートの時間が確保され、「働き方改革」の好循環が生まれています。

事例2:大津建設株式会社|4週6休から4週8休へ段階的に移行

広島県の土木工事会社「大津建設株式会社」(従業員33名)では、2年かけて段階的に休日を増加させることに成功しました。

- 2021年以前:4週6休(年間休日87日)

- 2022年:4週7休(年間休日96日)

- 2023年:4週8休(年間休日105日)

また、ICT建機の導入により、これまで3人必要だった現場が1人で対応できるようになり、作業効率が4〜5割向上。多能工化も推進し、従業員一人一人の仕事の幅を広げています。

社員からは「家族と過ごす時間が増えた」「子どもの部活の応援に行けるようになった」と喜びの声が上がっています。

事例3:株式会社吉川造園|完全週休2日制で若者の確保に成功

福井県の造園会社「株式会社吉川造園」(従業員2名)では、完全週休2日制の導入と教育訓練制度の整備により、若手人材の確保・育成に成功しました。

天候に左右されやすい造園業でありながら、作業効率の向上に取り組み、年間休日を大幅に増加。また、未経験者を積極的に受け入れ、造園技能学校への通学費用を会社が全額負担する教育訓練制度を導入しました。

入社2年目の社員は「週休2日制が導入されたことで、仕事とプライベートをうまく両立できるようになりました」と話しています。

このように、中小企業でも工夫次第で働き方改革は実現可能です。「無理」と諦めず、自社でできることから始めてみましょう。

建設業界の働き方改革を採用力強化に繋げる方法

ここまで、「働き方改革」への対応方法を見てきましたが、「働き方改革」の目的は法令を守ることだけではありません。

「働き方改革」を通じて労働環境を改善し、若手人材が集まる会社に変わることが本当のゴールです。

「働き方改革」を推進することで、採用成功にも繋げていきましょう。

▼あわせて読みたい

労働環境改善の実績を数値で示す

求職者が「働きやすい環境」かどうかを判断する上で特に重視するのは、具体的な数値データです。

「働きやすい職場です」「アットホームな雰囲気です」といった曖昧な表現では、多くの求職者の心には響きません。

したがって、求人サイトの求人票や自社のウェブサイトには、下記のような数値を明記することを心がけましょう。

■ 労働環境改善の実績の記載例

| 項目 | 記載例 |

|---|---|

| 週休2日の達成率 | ・4週8閉所達成率100% ・完全週休2日制 など |

| 平均残業時間 | ・残業時間 月平均20時間 ・時間外労働は月45時間以内を厳守 など |

| 有給取得率 | ・有給取得率85% ・平均取得日数12日 など |

| 離職率 | ・新卒3年後定着率90% ・直近3年の離職率5% など |

数値で示すことで、他社との違いが明確になります。

また、ビフォー・アフターで改善効果を示すのも効果的です。「残業時間を月80時間から月30時間に削減」「週休1日から週休2日に改善」といった変化を示せば、「うちの会社は本気で働き方改革に取り組んでいる」というメッセージが伝わります。

なお、改革の途中であっても正直に伝えましょう。「現在、週休2日制の段階的導入を進めています」と記載することで、企業の透明性や信頼性が高まります。

週休2日制導入を求人広告で訴求する

週休2日制は、特に若手求職者にとって就職先を選ぶ際の重要条件の1つです。

建設業界全体で「4週8閉所」達成率が61%という中で、「週休2日制」や「完全週休2日制」を実現している企業は希少価値があります。

実際に、求人票では下記のように記載すると効果的でしょう。

■ 週休2日制を伝える効果的な書き方

- 完全週休2日制(土日):土日が休みであることを明記

- 4週8閉所 :建設業界で通じる表現を使う

- 年間休日120日 :具体的な日数を示す

なお、段階的導入中でも、正直に記載しましょう。

「4週6閉所、週休2日に向けて段階導入中」と書けば、企業の姿勢が伝わります。完全実施していなくても、取り組んでいることを示すだけで印象は大きく変わります。

現状を正直に伝え、改善に取り組む姿勢を示すことが、信頼獲得の鍵となるでしょう。

働き方改革の取り組みをアピールする

「働き方改革」に取り組んでいることそのものが、強力なアピール材料になります。

したがって、下記のような具体的な取り組み内容を積極的に発信しましょう。

■ 「働き方改革」の取り組みのアピール方法

- 求人票に明記する

- 社員の声を掲載する

- SNSや自社サイトで情報発信する

求人票に明記する

「働き方改革」推進に向けた取り組みを行った場合は、具体的な内容を求人票に記載することで求職者にアピールできます。

■ 働き方改革の取り組み 記載例

- 勤怠管理システムの導入状況

- ICT活用による業務効率化の実績

- 助成金を活用した改革の推進

- 国や自治体の認定制度の取得状況

例えば「働き方改革推進支援助成金を活用し、勤怠管理システムを導入しました」と記載すれば、国の支援も受けて改革を進めている本気度が伝わります。

社員の声を掲載する

実際に働いている社員のインタビューを掲載すると、信頼性が高まります。

「残業時間が減って、家族との時間が増えました」「週休2日になって、趣味の時間が持てるようになりました」などといったリアルな声は、より求職者の心に響きやすくなるでしょう。

SNSや自社サイトで情報発信する

「働き方改革」の取り組みを、SNSや自社ウェブサイトで定期的に発信するのも有効的な手段の1つです。

「今月の平均残業時間は25時間でした」「新しい勤怠管理システムを導入しました」などといった情報を継続的に発信することで、企業の透明性が高まり、企業ブランドの構築にも繋がります。

\ 電気工事士の人材をお探しなら業界特化型求人サイトで! /

無料相談も受付中です!!

電気設備の求人掲載なら「工事士.com」にご相談ください!

建設業界の中でも、特に電気設備関連の採用でお悩みの方には「工事士.com」がおすすめです。

「工事士.com」は電気設備業界に特化した求人サイトのため、電気関連の資格保有者や未経験ながらも業界への転職意欲が高い求職者が集まっています。そのため、他媒体と比べて、よりマッチング率の高い採用活動が期待できます。

また、ハローワークなどと異なり、「工事士.com」の求人ページは内容の自由度が高いため、さまざまな項目で「働き方改革」の取り組みについて記載しアピールすることが可能です。

■ 「工事士.com」内で働き方改革について記載できる項目

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 企業キャッチフレーズ | 企業の強みとして前面にアピールできる |

| 仕事内容 | 業務効率の取り組みなどを記載できる |

| 給与 | 昇給システムや賞与といった「賃金アップ」の取り組みなどを記載できる |

| 勤務時間 | 残業時間を記載し、時間外労働削減の実績をアピールできる |

| 休日休暇 | 週休2日制や有給取得率、年間休日数を細かく記載できる |

| 待遇・福利厚生 | 「働き方改革」に関する待遇や制度について記載できる |

| 社員インタビュー | 社員の目線から、働きやすさをアピールできる |

| PR文 | 「働き方改革」の実績や想いについて文章で自由に記載できる |

| 編集部リサーチ | 企業の強みとしてアピールできる |

■ 「働き方改革」勤務時間の記載例

■ 「働き方改革」社員インタビューの記載例

■ 「働き方改革」PR文の記載例

このように、求人ページ内に「働き方改革」の取り組みについて記載するだけでも、他社との差別化を図ることができます。

実際に、既に多くの電気工事や電気設備会社が自社の求人ページにて「働き方改革」の推進をアピールしています。

せっかく「働き方改革」に取り組むのなら、その実績を活かして採用活動に繋げていきましょう。

>>「工事士.com」にて「働き方改革」をアピールしている企業の求人を見てみる

\工事士.com掲載後の効果や事例をご紹介 /

掲載企業様のインタビュー掲載中!!

「働き方改革を活用して採用活動をしたい」といった企業様、「ハローワークや一般的な求人サイトでは成果が出ない」とお困りの企業様は、ぜひ一度「工事士.com」にご相談ください。

- 的確なターゲット層への訴求

月間ユーザー数は45万人。

電気・設備業界に特化した求人サイトのため、利用者の約68%が電気工事士の資格保有者。

また、未取得者でも電気工事士への転職を目指し資格勉強中のユーザーが多いため、希望にマッチした人材と出会いやすい。 - 採用コストの最適化

掲載料は大手求人媒体の約1/3程度のため、コストを抑えながら効果的な募集が可能。

さらに掲載期間は大手求人媒体の約3倍のため、コストパフォーマンスも高い。 - 求人作成や管理も楽

求人作成は、業界知識豊富なプロのライターが貴社の魅力を最大限に引き出す求人原稿をスピーディに作成。

また、掲載期間中は無料で何度でも原稿を修正できるため、応募状況を見ながら訴求内容を柔軟に変更することも可能。

\電気工事士の人材をお探しなら業界特化型求人サイトで! /

採用課題のご相談だけでもOKです!!

よくある質問(FAQ)

建設業の働き方改革についてよくある質問をまとめました。

まとめ

この記事では、建設業界の「働き方改革」について、基本から2024年問題、無理と言われる理由、施行後の現状、具体的な対応策、成功事例、採用力強化への活用方法まで解説しました。

- 建設業の働き方改革とは、2024年4月から適用された時間外労働の上限規制(月45時間・年360時間)への対応を含む、労働環境の改善の取り組み

- 建設業界は就業者数が30%減少し高齢化が進んでおり、働き方改革による労働環境改善が人材確保の鍵となる

- 「2024年問題」とは、上限規制によって生じる人手不足の深刻化、工期への影響、コスト増加などの課題のこと

- 「無理」と言われる理由は「人手不足」「短い工期」「給料減少リスク」の3つだが、段階的な取り組みで成果を上げている企業も多い

- 中小企業が実践すべき5つのステップは「労働時間の可視化」「勤怠管理システム導入」「業務効率化」「週休2日制の段階的導入」「助成金活用」

- 働き方改革の実績を数値で示し、求人広告で訴求することで採用力を高めることができる

「働き方改革」の推進は、単なる法令遵守ではなく、10年後も事業を継続できる強い会社を作るための投資です。

本記事で紹介した労働時間の可視化や助成金活用などの施策を参考に、まずはできることから始めてみましょう。改革に取り組む姿勢を見せるだけでも、求職者の印象は大きく変わります。

法令を守りながら、人材が集まる魅力的な会社づくりを目指しましょう。